문화재 불화

(제목을 선택하시면 자세히 볼 수 있습니다.)

![]() 견성암 불화 문화재

견성암 불화 문화재

|

지정일자 |

유물종류 |

문화재 명칭 |

조성 시기 |

보존장소 |

|

2022. 8. 11 |

불화 |

신중도 |

조선 1882년 |

대웅전 |

|

영산회상도(아미타불회도) |

||||

|

현황도 |

||||

|

2022. 5. 19 |

지장시왕도 |

약사전 |

||

|

석가삼존십육나한도 |

산령각 |

|||

|

독성도 |

![]() 대웅전 신중도(神衆幀)

대웅전 신중도(神衆幀)

- 문화재 연혁, 유래, 특징

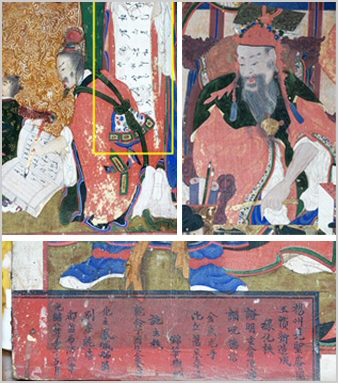

<견성암 신중도>는 견성암의 주불전인 대웅전 내 동쪽 벽면에 봉안되어 있다. 〈신중도〉는 불화의 화기(畫記)에 “천마산 견성암 신중도를 조성하였다(楊州 天摩山 見聖菴 神衆幀)”라는 봉안처와 ‘광서 8년(光緖八年)’이라는 조성연대를 통해 1882년 견성암에서 조성된 이후 동(同) 사찰의 예배의 대상이자 신중신앙의 중심을 이루며 현재까지 전승되고 있음을 알 수 있다.

|

|

대웅전에는 〈신중도〉외에도 후불화로 아미타불회도(阿彌陀佛會圖)가 있으며 서쪽 벽에는 〈현왕도〉를 봉안하였다. 세 점의 불화는 모두 광서 8년인 1882년에 조성된 것으로, 같은 불사(佛事)의 과정으로 이루어졌다.

〈견성암 신중도〉는 화면의 중앙에 제석천과 범천을 상단에 포치하고 하단 중앙에 위태천을 배치하였다. 제석과 범천의 주위에는 천부(天部)세계의 인물을, 위태천의 주위에는 천룡부(天龍部)의 인물이 그려 있다. 화면의 상단에 범천과 제석천을 배치하고 중앙에 위태천을 삽입한 형식의 신중도는 근기지역의 수화승인 경선 응석(慶船應釋)이 출초한 신중도의 도상이다. 〈견성암 신중도〉는 경선 응석의〈서울 보문사 신중도〉의 초본을 수용하여 변용한 도상적 특징을 보인다.

1882년에 제작된 견성암의 다른 불화와는 달리 이 〈신중도〉의 화기에는 화승의 이름이 기록되어 있지 않다. 그러나 다른 불화와 마찬가지로 이 불화 역시 혜고 봉간을 주축으로 불사가 이루어졌을 것으로 보인다. 〈신중도〉는 색의 변색이나 변화가 많은 편이지만 전체적인 구성, 채색, 구름과 하늘 등의 공간표현, 인물 표현 등에서 대웅전의 후불도인 〈아미타불회도〉와 공통점을 간취할 수 있다. 한편 화기를 통해 시주자도 파악할 수 있다. 이 신중도는 시주자들이 돌아가신 부모를 위해 시주를 한점이 특징적이다. 청신사 정해생(丁亥生) 이정명(李正明)을 비롯하여 경술생(庚戌生) 현씨(玄氏) 대덕화(大德花)가 돌아가신 부모를 위하여 이 불화의 조성을 위해 시주하였음을 알 수 있다.

- 문화재적 가치

견성암 대웅전에 봉안되어 있는 〈견성암 신중도〉는 보존 상태는 좋지 않으나 안정된 화면구성과 활달한 필선 등이 조화를 보이는 불화다.

불화의 조성 기록인 화기(畫記)가 온전히 남아 있어 1882년이라는 제작 연대, 봉안처 등을 명확히 알 수 있고 당시 불사(佛事)에 관여한 연화질의 명단과 시주자의 이름까지 온전히 파악할 수 있다. 따라서 이 불화는 19세기 근기지역의 신중도의 도상과 신중신앙을 파악할 수 있는 문화재로 가치가 큰 불화이다.

<확대 사진>

![]() 대웅전 영산회상도(靈山會相圖)[아미타불회도(阿彌陀佛會圖)]

대웅전 영산회상도(靈山會相圖)[아미타불회도(阿彌陀佛會圖)]

- 문화재 연혁, 유래, 특징

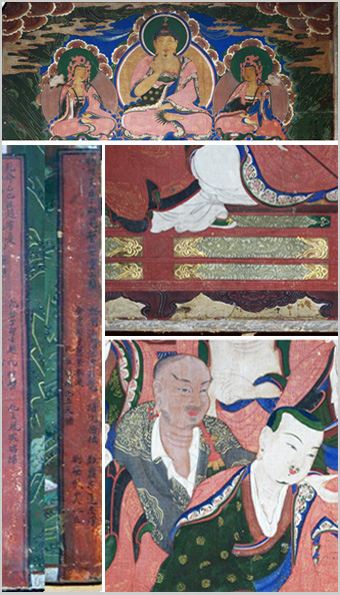

영산회상도는 부처님(아미타불)이 영취산에서 불법을 전하는 모습을 그린 그림으로 〈견성암 영상회상도〉는 견성암 대웅전 내 후불탱화로 봉안되어 있다.

|

영산회상도

|

〈영상회상도〉의 화기에는 “양주 견성암 법당의 상단탱으로 봉안하였으며(楊州天摩山見聖菴法堂上壇幀...)”라는 봉안처와 ‘광서 8년(光緖八年)’이라는 조성연대가 기록되어 있어, 1882년 견성암에서 조성된 이후 동(同) 사찰에서 예배의 대상이자 아미타신앙의 중심을이루며 현재까지 전승되고 있음을 알 수 있다.

〈견성암 영상회상도〉는 가로로 긴 장방형의 화면구성에 아미타불 중심으로 아미타불과 4위(四位)의 보살, 사천왕(四天王), 십대제자(十大弟子), 용왕(龍王), 용녀(龍女)가 그려진 불회도(佛會圖) 도상을 취한다. 특히 이 불화는 보살과 사천왕이 앉은 모습의 좌상형태를 보이는 점이 특징적이라 할 수 있다.〈영상회상도〉의 수화승을 맡은 혜고 봉간(慧杲奉侃)은 한성부와 경기도 등 주로 근기지역을 중심으로 19세기 후반에 활동한 불화승이다. 봉간의 초기 불화는 주로 근기지역의 화승이었던 경선 응석(慶船應碩) 이나 화산 재근(華山在根)의 영향을 받았다.

봉간이 조성한 〈영상회상도〉는 양주 청련사(구, 안정사)를 비롯한 서울 흥천사, 서울 성북구 미타사, 안성 청원사 등에 봉안되어 있는 아미타불회도의 도상과 공유된다 따라서 이 불화는 근기지역 아미타불회도 도상을 수용하여 견성암의 상단탱으로 조성하여 봉안한 것으로 보인다.한편 이 불화에서는 화기를 통해 시주자를 알 수 있는데,

|

<확대 사진>

|

특히 시주질의 머리에 기록된 ‘敬嬪邸下壬辰生金氏는 헌종(憲宗, 1827~1849)의 후궁이었던 경빈 김씨(敬嬪金氏)다. 또한 경빈 김씨 이하에 기록된 ‘乾明丙午生金文鉉’은 경빈 김씨의 동생인 김문현이다. 김문현은 김재홍(金在弘)의 아들로 태어나 김재청(金在淸)의 양자가 되었고 경빈 김씨와는 남매사이가 된다. 남매 사이인 두 사람에 의해 발원된 불화인 만큼 왕실의 안녕을 빌기 보다는 광산 김씨 가문의 안녕을 위한 발원 불화로 추정된다.

- 문화재적 가치

남양주 견성암 대웅전에 봉안되어 있는 〈견성암 영상회상도〉는 불화의 조성 기록인 화기(畫記)가 온전히 남아 있어 1882년이라는 제작 연대, 봉안처, 제작 화승 등을 명확히 알 수 있고 당시 불사(佛事)에 관여한 연화질의 명단과 시주자의 이름까지 온전히 파악할 수 있다.

특히 조선 제24대 국왕인 헌종(憲宗, 1827~1849)의 후궁이었던 경빈 김씨와 그의 동생이었던 김문현에 기록되어 있는 바, 조성 배경에 대해서도 주목된다. 따라서 이 불화는 19세기 경기지역의 아미타불회도의 도상과 현왕 신앙, 화승의 활동내역 및 시주자 등을 파악할 수 있는 문화재적 가치가 큰 불화이다.

![]() 대웅전 현왕도(現王幀)

대웅전 현왕도(現王幀)

- 문화재 연혁, 유래, 특징

|

|

〈견성암 현왕도〉는 견성암 대웅전 내 서쪽 벽면에 봉안되어 있으며 “양주 견성암 현왕도를 새롭게 조성하였다(楊州見聖菴現王幀新造成)”라는 봉안처와 ‘광서 8년(光緖八年)’이라는 조성연대를 통해 1882년 견성암에서 조성된 이후 동(同) 사찰의 예배의 대상이자 현왕신앙의 중심을 이루며 현재까지 전승되고 있음을 알 수 있다. 〈견성암 현왕도〉는 견성암의 주불전인 대웅전에 봉안된 불화다. 대웅전에는 후불화(後佛畫)로 아미타불회도(阿彌陀佛會圖)가 봉안되어 있으며 동쪽 벽에는 신중도(神衆圖)를 봉안하였는데, 세 점의 불화는 모두 광서 8년인 1882년에 조성된 것으로, 같은 불사(佛事)의 과정으로 이루어졌다.

〈견성암 현왕도〉는 칠곡병풍(七曲屛風)을 배경으로 현왕(現王)과 동자(童子), 판관(判官), 녹사(錄事), 사자(使者)로 보이는 총 13명의 인물로 구성된 불화이며, 주존을 비롯한 주변인물들의 동적인 자세 등이 돋보이는 불화다. 〈현왕도〉의 수화승을 맡은 혜고 봉간은 한성부와 경기도 등 주로 근기지역을 중심으로 19세기 후반에 활동한 불화승이다.

봉간은 활동 초기 근기지역의 불화승이었던 경선 응석(慶船應碩) 이나 화산 재근(華山在根)의 영향을

|

<확대 사진>

|

받았는데 특히 〈견성암 현왕도〉에는 화산 재근의 영향이 간취된다. 그러나 〈견성암 현왕도〉는 재근의 현왕도도상을 수용하면서도 자기만의 도상으로 변용하여 그렸다.

특히 현왕의 앞쪽에 위치한 탁자와 그 위에 올 기물들의 포치는 19세기〈남양주 흥국사 현왕도〉(1846년), 〈경기도 운수암 현왕도〉(1873년), 〈서울 미타사 현왕도〉(1899년) 등에서 간취할 수 있는 요소다. 한편 화기를 통해 시주자도 파악할 수 있다. 건명 정유생(丁酉生) 김규보(金奎甫)라는 신도에 의해 시주가 모연되어 제작이 이루어졌음을 알 수 있다.

- 문화재적 가치

〈현왕도〉는 보존상태는 좋지 않으나 안정된 화면구성과 활달한 필선 등이 조화를 보이는 불화다. 불화의 조성 기록인 화기(畫記)가 온전히 남아 있어 1882년이라는 제작 연대, 봉안처, 제작 화승 등을 명확히 알 수 있고 당시 불사(佛事)에 관여한 연화질의 명단과 시주자의 이름까지 온전히 파악할 수 있다.

따라서 이 불화는 19세기 경기지역의 현왕도의 도상과 현왕 신앙, 화승의 활동 내역을 파악할 수 있는 문화재로 중요한가치가 있다.

![]() 약사전 지장시왕도(地藏十王圖)

약사전 지장시왕도(地藏十王圖)

- 문화재 연혁, 유래, 특징

|

|

<견성암 지장시왕도>는 법명이 극락화인 상궁 임인생 신씨가 돌아가신 그녀의 친조부모, 외조부모의 극락왕생과 부모, 형제 · 자매 등 친족의 안녕을 기원하며 단독으로 시주하여 조성한 불화이다. 이 그림과 같은 도상으로 시대가 앞선 작품은 <서울 개운사 지장시왕도>(1870년)이며 이 작품은 크기가 다른 <서울 흥천사 지장시왕도>(1867년)의 도상에서 좌우 가장자리 권속들과 상부 시방여래 등이 제외된축소된 형태로 변용한 것이다. 이와 같은 구도의 지장시왕 도상은 <영월 보덕사 지장시왕도>(1786년), <울주 석남사 지장시왕도>에 도상의 연원을 두고 있는 것으로 학계에서는 추정한다.

견성암 불화 불사 이전 봉간은 수화승인 경선당 응석을 모시고 체훈과 함께 <서울 개운사 지장시왕도>의 제작에 동참하여 이후 범본으로 활용되는 지장시왕의 도상을 완성하였고 이후 동일한 초본을 이용하여 <견성암 지장시왕도>를 조성하고 있다.

|

<확대 사진>

|

- 문화재적 가치

<견성암 지장시왕도>는 1882년 주지 봉성 서린이 중창 불사를 일으켰을 때 함께 조성된 불화이다. 이 불화는 제작자와 제작 시기, 시주자 등을 명확히 알 수 있으며 정교한 필선으로 그려낸 인물과 기물의 형상에서 작가의 유려한 필력을 짐작할 수 있다. <견성암 지장시왕도>의 화면 중앙에는 원형의 두광과 신광을 겸비한 지상보살을 중심으로 도명존자와 무독귀왕이 협시하고 있으며 그 좌우로 10대 대왕과 명부 권속이 대칭구도로 배치되어 있다. 인물의 신체 비례가 안정감이 있고 화면의 아래에서 위로 갈수록 권속의 크기를 작게 그려 구도가 시각적으로 안정감을 주고 있으며, 지장보살 신광을 비롯해 권속의 지물과 영락 장식 등에 금니를 사용해 화려함을 더했다.

<견성암 지장시왕도>는 19세기 후반 서울과 경기도 지역의 왕실 발원 불화의 특징과 더불어 서울과 경기지역을 중심으로 조성된 특징적인 도상이 화승의 불화 불사 인연에 따라 충실히 전승되는 사실을 살필 수 있는 중요한 자료를 제공하는 문화재로 가치가 크다.

![]() 산령각 석가삼존십육나한도(釋迦三尊十六羅漢圖)

산령각 석가삼존십육나한도(釋迦三尊十六羅漢圖)

- 문화재 연혁, 유래, 특징

견성암 산령각에 봉안된 <견성암 석가삼존십육나한도>는 세로 158.2, 가로 180.5cm 크기에 다섯 폭(38.7+37.7+37+37+30cm)의 마를 서로 이어 붙여서 세로 154.0cm, 가로 175cm 화면에 채색한 불화이다. <견성암 석가삼존십육나한도>는 1882년 봉성 서린(鳳城瑞麟)이 불사를 일으켜 법당과 흥복루를 중수하고, 불상을 개금하고 각종 불화를 새로 조성하여 봉안할 때 조성된 불화로 화기에는 영산회상도로 기록되어 있다.

|

|

<견성암 석가삼존십육나한도>는 화면 상단에 석가여래와 협시보살인 문수·보현보살 삼존을 배치하고, 화면 하단에 십육나한과 사자 2위를 배치하였다. 석가여래와 문수·보현보살은 화면 중앙에서 탁자형 대좌 위에 결가부좌한 모습으로 각각 정면과 측면관으로 표현되었다. 석가여래는 오른손은 가슴까지 올려서 검지와 중지를 엄지와 맞대고 있으며, 왼손은 무릎 위에 올려서 엄지와 중지를 맞대고 있다. 본존은 둥근 얼굴에 활처럼 휘어진 눈썹과 온화한 눈매, 작은 코와 입을 가진 얼굴이다. 머리는 반원형의 중계주와 뾰족하게 솟아오른 육계 위에 둥근 정상계주를 표현하였다.

건장한 어깨선과 큰 체구의 몸에는 편단우견식으로 대의를 걸치고 그 안에 부견의를 입은 모습이다. 다소 도식화된 착의에 비해서 화면에는 여러 종류의 문양이 금니와 다양한 채색으로 매우 정교하게 각각의 경계에 시문되었다. 이중원형광배는 백·적·청의 색 테두리를 둘렀는데 이 시기에 많이 사용된 형식이다. 향우 협시보살은 두 손에 흰 꽃가지를 들고 있으며, 향좌 협시보살은 연꽃을 두 손에 들고 있다. 본존을 향한 방향과 지물에서 차이가 있지만, 화관을 비롯하여 착의, 광배 형식 등이 같으며, 명확한 존상을 확인하기 어렵지만, 일반적인 문수·보현보살로 추정된다.

|

<확대 사진>

|

화면 아래에 표현된 십육나한은 불단형 대좌 위에 아난과 가섭존자를 중심으로 두 줄로 배치되었다. 각각 개성있는 얼굴 표정과 균형있는 신체 비례, 화려한 문양 등이 <확대 사진> 잘 드러나는 필선은 같은 화면에서도 세련되고 완성도 높은 표현이 상단의 석가삼존보다도 나한에 집중된 느낌이다. 화면 아래 가장자리 양쪽으로 번을 들고 서 있는 사자는 감재사자(監齋使者)와 직부사자(直符使者)이다. 보통 사자는 중생을 명부세계로 데려가는 임무를 지니며 명부전에 배치된다. 여기서 사자가 석가삼존십육나한과 함께 표현되는 것은 거의 없는 매우 독특한 도상이다.

화면 배경은 가장 윗부분에 도식적으로 표현한 적갈색 구름으로 채우는 이 시기의 일반적인 화면 배경을 사용하면서 화면 양쪽으로 청록산수의 진한 채색을 사용한 암석을 사선으로 표현하고 있다. 특히, 고분법을 활용한 금니 사용과 다양한 화문을 활용한 섬세한 문양을 볼 수 있으며, 특히 나한의 착의법에 금니로 용문을 표현한 것은 매우 독특하다 하겠다.

- 문화재적 가치

<견성암 석가삼존십육나한도>(1882년)의 화승은 혜고 봉간(慧杲奉侃)이다. 이 불화는 그중에서도 봉간이 단독으로 조성한 불화로서 그의 화풍을 파악하는 데 매우 중요한 불화이다. 또한, 불화의 시주자는 신정왕후 조씨(神貞王后 趙氏, 1809-1890)의 조카 조영하(趙寧夏, 1845-1884)이다. 풍양 조씨의 원찰이라는 견성암의 성격에 맞게 영산회상도 역시 당대 풍양 조씨의 실력자인 조영하와 그 일가에 의해 조성된 것으로 조 말 왕실 발원 불사 및 불화의 조성 성격을 알 수 있는 가치가 있는 불화이다. 더불어 석가삼존, 십육나한, 사자가 한 화면에 구성된 도상은 종래에 없는 독특한 도상이며, 화면 하단의 나한은 가장 핵심 요소로 부각되었다. 이러한 독창적인 도상은 19세기 석가삼존십육나한도의 독특한 작례를 지닌 중요한 작품이며, 제작자·제작시기·시주자 등을 명확히 알 수 있으므로 유형문화재로 중요한 가치가 있다.

![]() 산령각 독성도(獨聖圖)

산령각 독성도(獨聖圖)

- 문화재 연혁, 유래, 특징

|

|

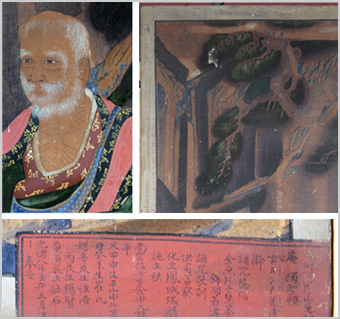

<견성암 독성도>(1882년)는 전체 크기 세로 140.5×가로 84.2cm에 화면 세로 132.0×가로 76.4cm 크기에 한 폭의 면 바탕에 채색된 불화이다. 커다란 소나무가 화면 오른편에 자리하고, 뒤편 기암괴석을 배경으로 독성이 홀로 앉아있다. 독성의 오른편으로 비탈에 놓인 삼족로와 광구병이 놓여있고, 앉아있는 바위 앞으로는 물결이 하얀 물보라를 일으키며 도식적으로 표현되어 있다.

산신의 신성성을 내세운 모습보다는 마치 세속에서 만난 노스님을 보는 듯 사실적인 인물 묘사가 눈에 들어오는 산신도이다. 다리도 변형된 유희좌를 하고 비스듬히 포개어 있다. 얼굴은 세필의 수염과 음영을 준 눈과 코 등에서 사실적인 묘사를 보이며, 가슴의 쇄골을 비롯한 앙상한 신체는 수행자의 모습을 상징화시킨 듯하다. 독성의 왼편에서 소나무 가지에서 걸쳐 있는 청조(靑鳥)의 몸짓은 단조롭고 침잠된 화면에 생명감을 주고 있다.

녹색, 청색, 갈색, 홍색 등을 사용한 평면적인 채색에 비해 금니를 두껍게 사용하여 다른 부분에 비해서 색과 문양을 잘 유지하고 있다. 다른 부분에 비해 자세히 묘사된 나한의 모습은 얼굴 및 신체 표현에서 서양화처럼 눈, 코, 수염, 흉골, 손가락 묘사에서 음영 및 세필의 사용을 통한 서양화풍의 접목이 돋보인다. 화폭이 크게 훼손된 부분은 없지만, 전체적으로 촛농과 얼룩이 있으며, 곰팡이도 있어서 세척이 필요하다. 또한 소나무 기둥은 부분적으로 색의 변색 및 박락이 있다.

|

<확대 사진>

|

- 문화재적 가치

이 불화는 견성암에서 1882년에 조성된 불화 가운데 한 작품으로 당시 참여 화승을 통해 교유관계 및 근대 화풍의 수용을 맞이하는 불화 화풍의 변화를 보여주는 작품으로서 의의가 있다.

또한, 남양주 흥국사 불화소에서 화업을 시작한 혜고 봉간과 서양화풍을 적극 수용하여 화풍에 반영했던 마곡사 화승 금호 약효가 경기지역에 와서 조성한 불화로 서울과 충청지역 화승들의 교류 및 양식의 접목을 알 수 있는 중요한 작품이며, 약효가 금호라는 당호를 처음 사용한 것을 확인할 수 있는 의미가 크다.

이와 같이 <견성암 독성도>는 제작 시기, 제작자, 시주자 등이 명확하고 지역 화승의 교류와 근대 화풍의 접목을 볼 수 있는 중요한 자료를 제공한다는 점에서 유형문화재로 가치가 크다.