서화가

|

|

|

공신명 |

호號 |

서화 |

파별派別 |

|

조익趙翼 |

포저浦渚 |

畵: 竹, 梅, 蘭, 菊 |

평장사공파平章事公派 |

|

조속趙涑 |

창강滄江 |

畵: 梅, 竹 산수와 함께 水, 墨, 花, 鳥 |

한평군파韓平君派 |

|

조지운趙之耘 |

매창梅窓 |

畵: 墨, 梅, 水, 墨, 花, 鳥 |

한평군파韓平君派 |

|

조상우趙相愚 |

동강東岡 |

書: 다수 |

한평군파韓平君派 |

|

조문명趙文命 |

학암鶴巖 |

書: 다수 |

청교파淸橋派 |

|

조만영趙萬永 |

석애石厓 |

書: 다수 |

한평군파韓平君派 |

|

조인영趙寅永 |

운석雲石 |

書: 다수 |

한평군파韓平君派 |

서화書畫

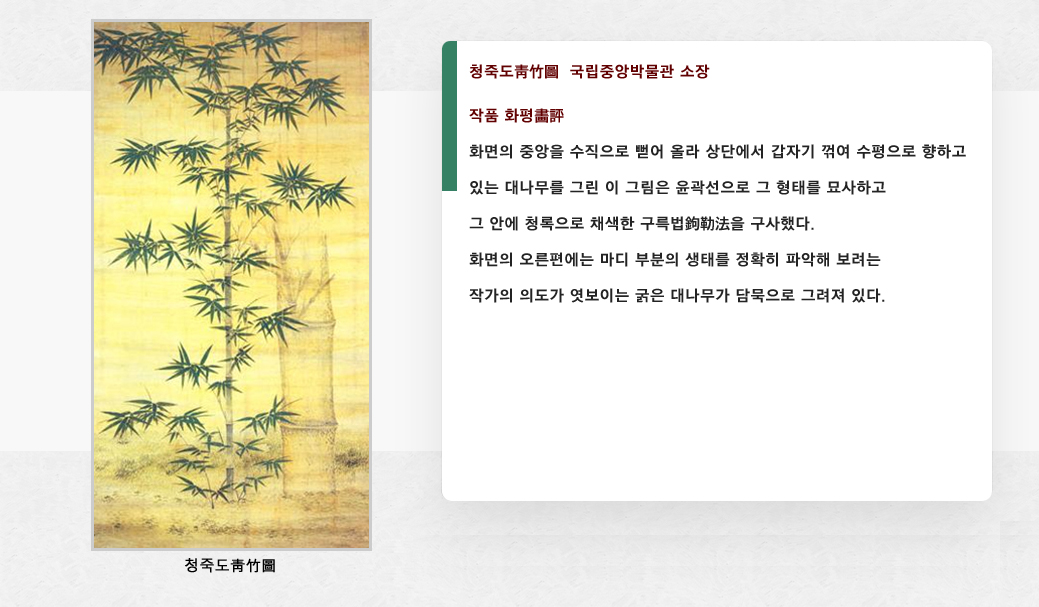

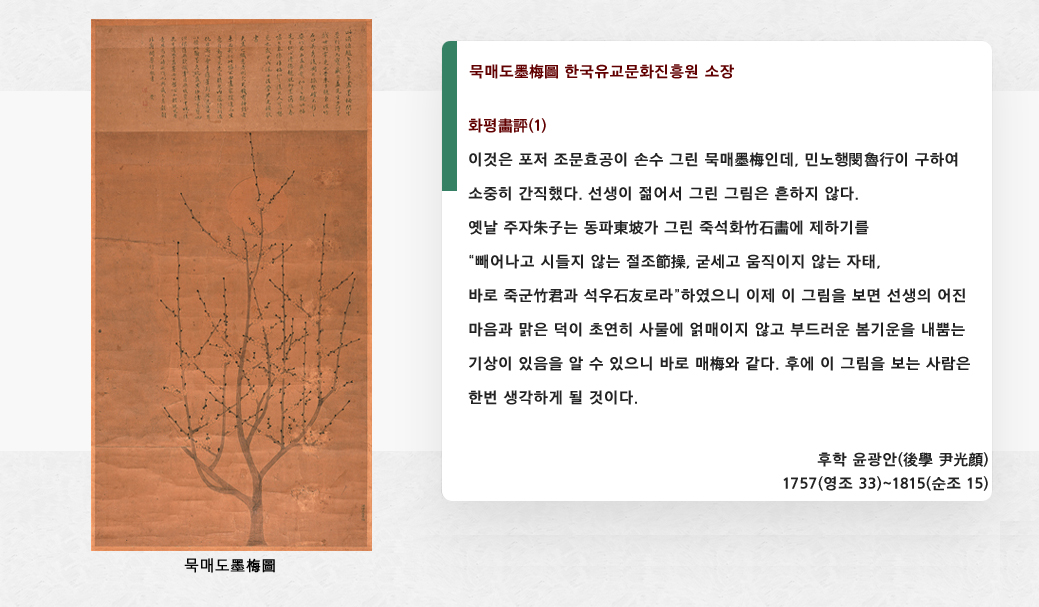

포저 조익은 1579(선조 12)∼1655(효종 6). 조선 후기 문신이며, 대학자로서 글씨 및 사군자화四君子畵에도 남다른 재능을 가지고 있다. 6세 때 이미 ‘독서를 하였는데 문리文理가 날로 진취進就하였으며 글씨와 그림도 모두 기이奇異하였으므로 칭찬하지 않는 사람이 없었다.’는 송준길宋浚吉이 쓴 행장行狀에 기록되어있다. 그러나 잦은 전난戰亂과 후손들의 관리 소홀로 그림은 2점이 전해지고 있는데 국립중앙박물관에 소장되어 있는 청죽도靑竹圖, 한국유교문화진흥원에 있는 묵매도墨梅圖가 있다. 포저집浦渚集에 서화매장자書畵梅障子라는 발문에서 묵매도를 그린 배경과 병자호란을 겪으면서도 소실하지 않은 사연이 후손이 잘 보관하라는 당부의 말씀과 함께 상세히 기록되어있다.

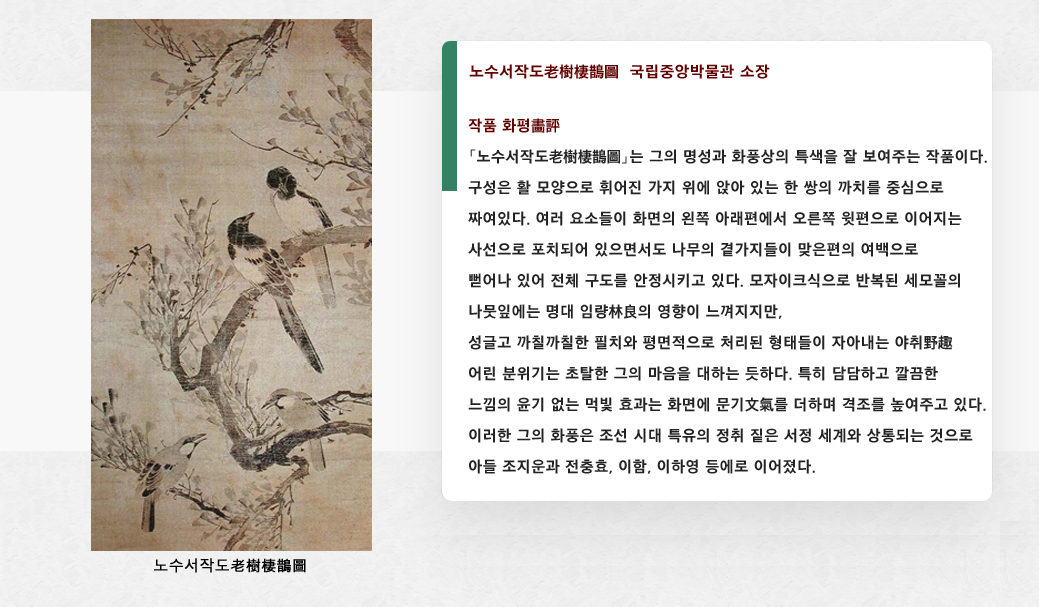

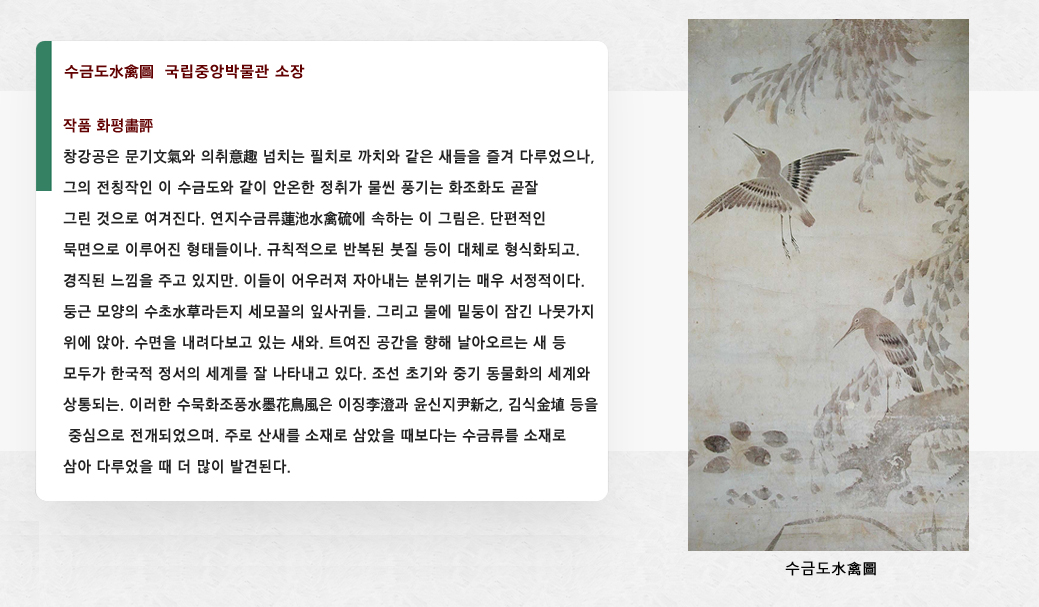

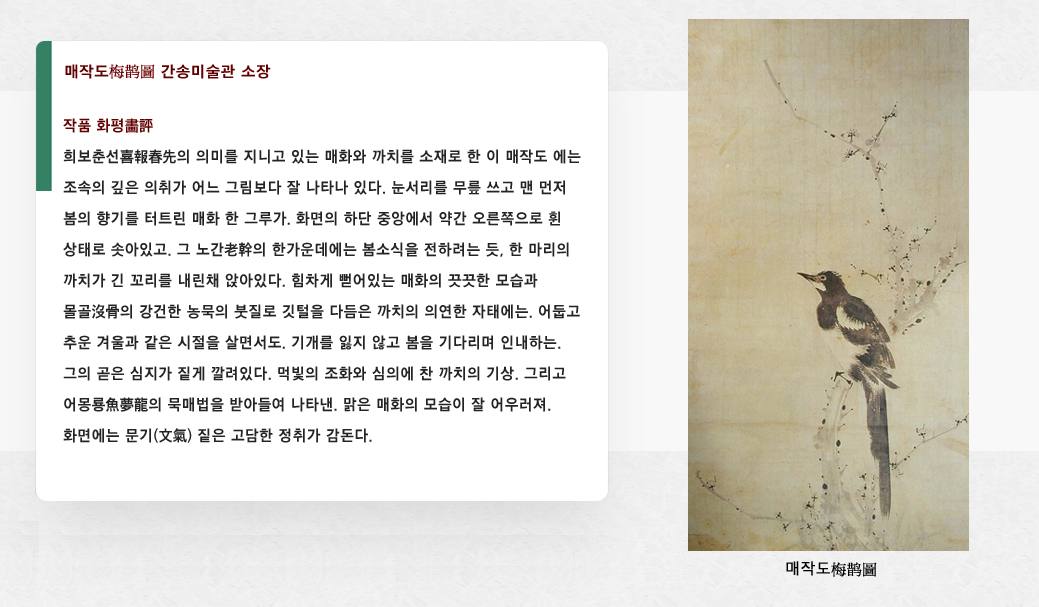

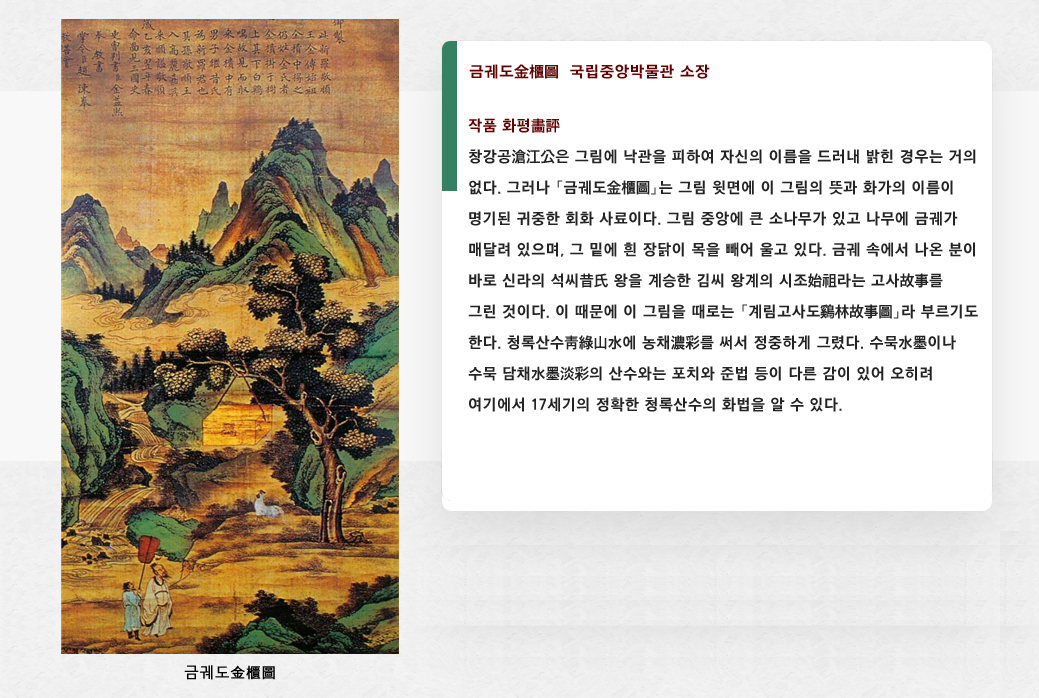

창강 조속은 1595(선조 28)∼1668(현종 9). 조선 후기의 서화가이다. 그는 풍채가 맑고 깨끗하였을 뿐 아니라 지조가 높고, 또한 청빈하다는 칭송을 받았다. 때로는 끼니를 건너야 하는 가난함에도 구애치 않았으며, 고금의 명화와 명필을 수집, 완상玩賞하는 것을 유일한 낙으로 삼았다고 한다. 시서화삼절詩書畵三絶로 일컬어졌으며, 그림은 매梅·죽竹·산수와 더불어 수묵화조水墨花鳥를 잘 그렸다. 대표작으로 국립중앙박물관 소장의 〈금궤도金櫃圖〉〈노수서작도老樹棲鵲圖〉, 간송미술관 소장의 〈매작도梅鵲圖〉〈호촌연응도湖村煙凝圖〉 등이 있다.

조속은 그림뿐 아니라 글씨에도 능하였다. 특히 초서를 잘 써 현재까지도 적지 않은 필적이 남아있는데, 〈창강필적滄江筆蹟〉(1646), 〈창강묵묘滄江墨竗〉, 〈창강서첩滄江書帖〉(목판본)은 조속의 필적만 실린 단독 서첩으로, 조속의 글씨를 살피는데 긴요한 자료들이다.

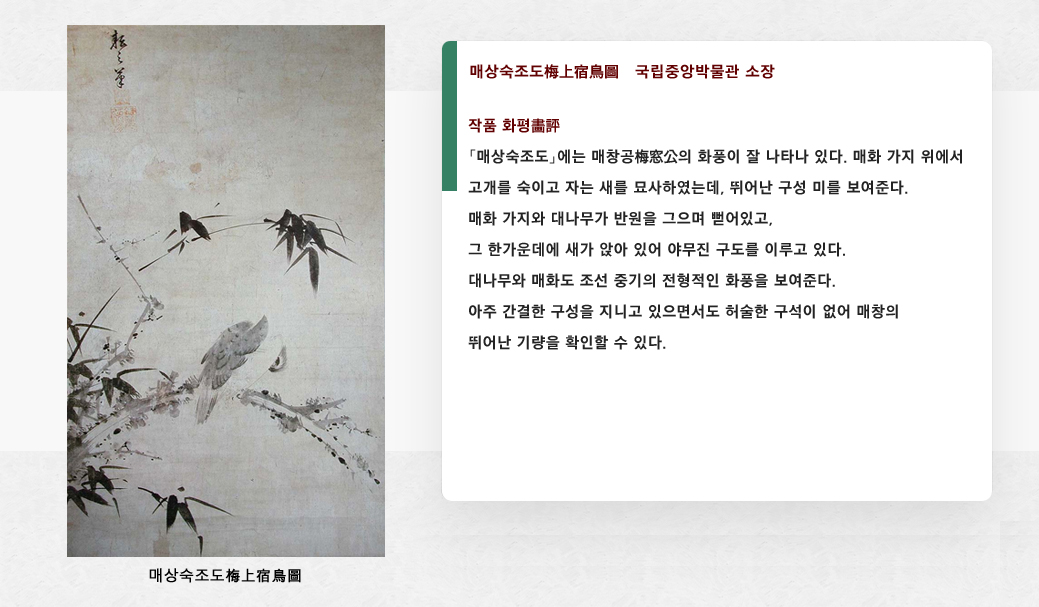

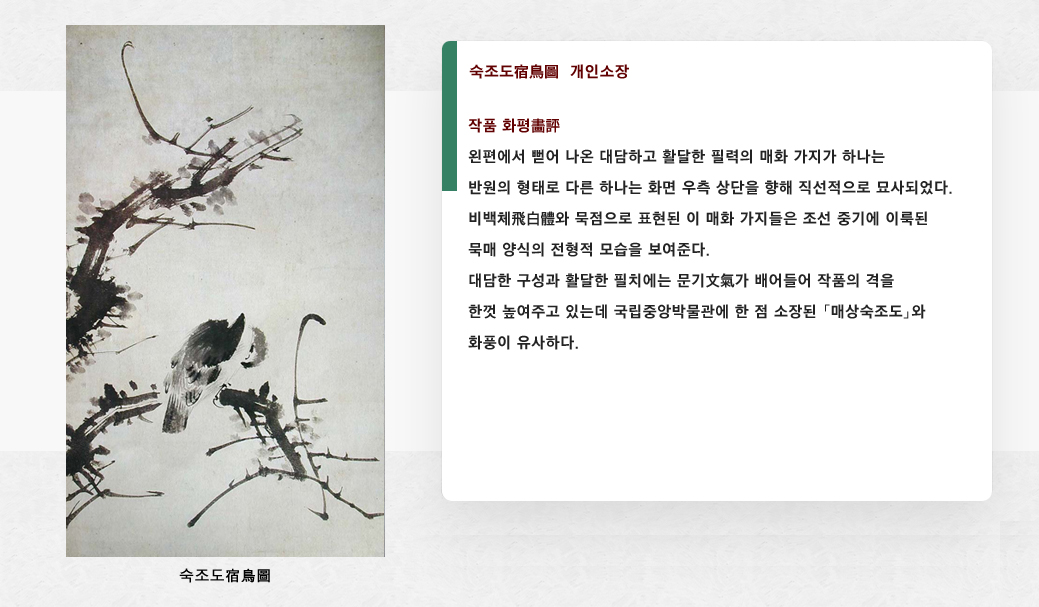

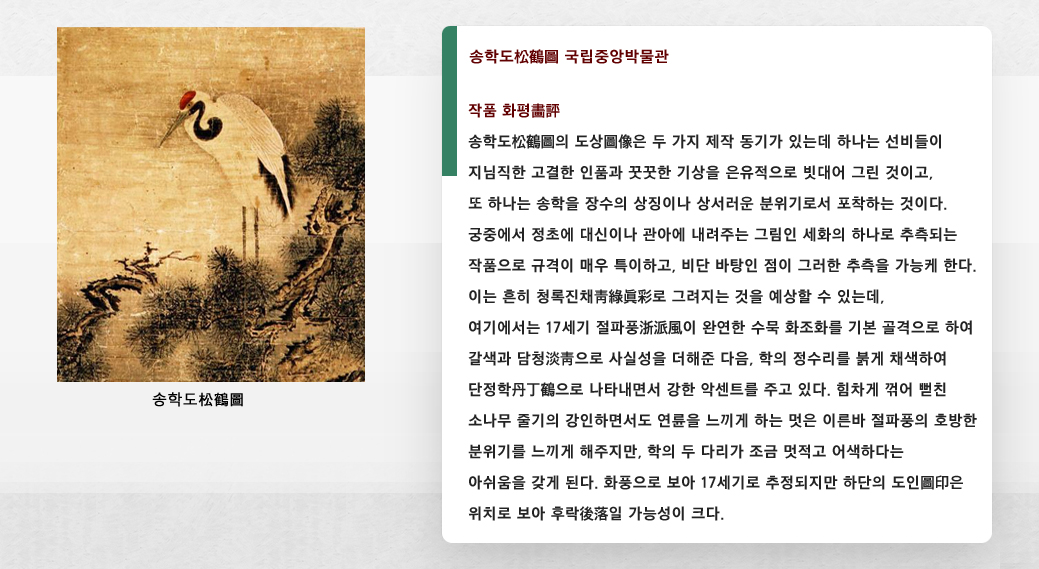

매창 조지운은 1637(인조 15)∼1691(숙종 17). 조선 중기의 선비 화가로서 창강 조속의 아들이다. 아버지의 화풍을 계승하여 선비의 기풍과 심의(心意)가 가득한 묵매와 수·묵·화·조를 잘 그렸다. 그의 묵매화는 아버지를 비롯한 조선 중기의 묵매 화법을 고루 갖춘 그림으로, 주로 직립식과 사선식의 구도를 사용하였으며, 거칠고 성근 필치를 애용하였다. 수·묵·화·조에서도 간결한 구도와 사의적인 분위기 등 아버지의 화풍을 충실히 따랐다. 유작으론〈숙조도宿鳥圖〉〈매죽영모도梅竹翎毛圖〉〈송학도松鶴圖〉〈묵매도墨梅圖〉 등이 있다.

동강 조상우는 1640(인조 18)∼1718(숙종 44). 조선 후기 문신으로 경사經史에 밝고 글씨와 그림에 뛰어났다. 1711년(숙종 37) 우의정이 되어 세제稅制의 폐단을 시정했으며, 중추부판사中樞府判事에 이르렀다. 글씨에는 대전 대덕구 회덕懷德에 있는 〈충현서원사적비(忠賢書院事蹟碑)〉와 해서로 쓴 <정효공이보신도비(貞孝公李俌神道碑)>, <윤천뢰신도비(尹天賚神道碑)>, <이형신묘갈(李炯信墓碣)> 등이 있다.

학암 조문명은 1672(현종 13)∼1748(영조 24). 조선 후기의 문신이자 진종眞宗의 국구國舅이며, 서예가이다. 1731년 청주 <삼충사사적비(三忠祠事蹟碑)>의 글씨와 전액을 남겼다. 비문은 해서에 행서를 가미해 근엄하면서도 율동감 있는 필치를 보이며, 전서 또한 당대 유행하던 엄정한 소전풍을 소화하였다. 그 밖에 <망우당곽재우묘표(忘憂堂郭再祐墓表)> 등이 전하고, 경주 최씨가문소장 <인조천릉지문(仁祖遷陵誌文)>은 모두 활달한 필치가 돋보인다.

석애 조만영은 1776(영조 52)∼1846(헌종 12). 1821년 금위대장禁衛大將, 이조 ·호조 ·예조 ·형조의 판서, 한성부판윤 ·의금부판사義禁府判事 등 요직을 지냈다. 글씨에 능해 영흥(永興)의 <궁달리기적비(宮達里紀績碑)>, 임천林川의 <회양부사조신묘표(淮陽府使趙愼墓表)> 등이 있다.

운석 조인영은 1782년(정조 6) ~ 1850년(철종 1). 문장에 능하여 문형(文衡)을 두 차례나 지냈다. 추사秋史 김정희金正喜와 함께 우리나라의 금석문金石文을 수집하며 금석학 연구에 정진하였다. 특히 1816년 성절사聖節使 일행을 따라 북경北京에 갔을 때 청의 금석학자 유연정劉燕庭과 교분을 맺고 그에게 우리나라의 고비古碑 금석탁본金石拓本 수십 종을 기증하였다. 귀국 후 이듬해에는 김정희와 함께 북한산을 답사하여 앞서 김정희와 김경연金敬淵이 우연히 발견한 비가 진흥왕순수비眞興王巡狩碑임을 확인하고, 이를 탁본한 후『해동금석존고』와 함께 다시 유연정에게 보내 주었다. 이는 유연정이『해동금석원』이라는 한국금석문연구서를 편찬하는 데 큰 도움이 되었다. 글씨에도 조예가 깊었는데 전하는 작품은 대체로 행·초서가 있다.

![]() 포저(浦渚)의 작품세계

포저(浦渚)의 작품세계

화평畵評 (2)

대개 그림이 정밀하면 천기가 모자라기 쉽고, 신묘神妙한 필치가 있다는 것은 모양이 닮았다는 것을 의미하는 것이 아니다. 이 그림은 화가의 필법을 따르지 않았지만, 생기가 스스로 살아 움직이는 듯하니, 선생의 내면세계가 조화를 이루어 손과 붓이 보고 생각하는 바를 따라갔음을 볼 수 있다. 선생이 아니면 누가 이와 같은 그림을 그릴 수 있겠는가? 보면 볼수록 그 신묘함을 한층 더 느낄 수 있으니 실로 보배라 할 만하다. 간식款識이 없어서 제작 년 월을 알 수가 없으니 아쉬울 따름이다. 이마도 선생은 중만中晩 이후 도학이 더욱 깊어지고 나서는 그림에 마음을 두지 않았을 것이다. 그러므로 나는 젊었을 때 그린 그림이 아닐까 생각해 본다.

외예 민노행(外裔 閔魯行2) 1777 ,정조1~ )

![]() 서화매장자(書畵梅障子 발문跋文)

서화매장자(書畵梅障子 발문跋文)

내가 지난날 마음 무료無聊하게 초원草原의 우사郵舍 초원(草原)에 우사(郵舍)3) : 함경도 정평도호부(定平都護府) 남쪽으로 35리에 있는 역명(驛名)이다. 포저공은 광해군 3년(1611)에 함경도 안변(安邊)의 고산도(高山道) 찰방(察訪)으로 좌천되었는데 정평(定平)의 초원역(草原驛)은 관할범위로 이어지는 역로 중 한곳이다. 에 머물어 있을 적에 어떤 객(客)이 찾아왔기에 며칠을 머물라고 하며 담소談笑를 나누었다. 객이 스스로 말하기를 ‘매화梅花를 잘 그린다.’ 하기에, 한번 그려보라고 했다. 과연 10여 장을 잘도 그렸다. 그런데 잘 그리긴 하였으나 내가 보기에 실물(實物) 같지는 않았다. 그 그림은 오래 묵은 등걸을 형상화하고 낭떠러지에 옆으로 난듯하였다. 그리고 등걸 위에는 새로 돋은 가지가 두서너 개 있고, 그다음 두서너 송이의 꽃을 그려 넣었는데 꽃의 크기가 복숭아꽃보다도 컸다.

내가 매화를 많이 보지는 않았으나 모두 땅에서 위로 곧장 자랐지, 옆으로 난 것은 보지 못했다. 그리고 가지와 줄기가 무성하고 많은 꽃이 촘촘히 피되, 복숭아 꽃송이보다는 작으며, 대개는 살구나무와 유사했다. 다만 살구꽃보다는 일찍 피기 때문에 깨끗하고, 그 향기가 그윽하다. 따라서 그가 그린 그림은 비교해보면 거의 맞지 않는다. 객(客)이 그린 그림뿐만은 아니다. 많은 세상 사람들이 그린 것들이 이와 유사하였다.나는 세상 사람들이 그린 것들이 잘못되었다고 생각했다. 따라서 내가 상상화想像畵로 한 점을 그렸다. 객客이 이를 보고는 ‘똑같다.’라고 말하였다. 오가는 사람에도 보여주니 모두 말하기를 ‘진짜 매화이다.’라고 하였다.

그 후로는 다시 그리지 않았다. 20년이 지난 후에 집 아이들이 묵은 종이 뭉치 속에서 그 그림을 찾았는데, 내가 ‘젊었을 때 그린 것’이라며 장정裝幀을 한 다음 미닫이문 사이에다 걸었다.병자년(인조14년, 1636) 병자호란丙子胡亂으로 집 안에 있던 모든 서화書畵를 버리고 피신을 하였다. 난이 끝난 후에 집에 돌아와 살펴보니 모두 없어졌다. 그러나 이 그림만은 먼지흙 속에 버려져 있었다. 이는 반드시 오랑캐들이 가져갈 수 있었을 뿐만 아니라 빈집에 있는 물건이니 누구나 가져갈 수 있는 것이었다. 혹시 이 그림은 색깔이 없기에 버려진 것이리라! 생각하며 거두어 돌아왔다.어느 날 서산군수瑞山郡守로 있던 조군 속涑이 찾아왔다. ‘그 그림이 있느냐’ 하기에 ‘있다.’라고 하였다. 이에 조군이 말하기를‘다행입니다. 이 그림이 언제 그린 것인지는 알 수 없으나 참으로 기이奇異한 그림입니다.’라고 하였다. 난亂이 일어나기 전 언젠가 이 그림을 조군에게 보여주긴 하였으나 내가 그린 것이라고 말하지는 않았기 때문이다.

그때 분명히 기이하게 보았는지 이제까지 기억하고 묻는 것이었다. 내가 유연하게 그릴 적에 나 자신도 그것이‘기이하게 그려졌다.’라는 것을 알지 못했다. 조군은 그림을 보는 안목으로 정평이 있는데 이 그림을 보고 ‘기이하다’ 라고 하니 과연 기이한 것이 아니겠는가?

돌이켜 생각하니 이 그림을 그린 지도 벌써 30년이 되어간다. 처음에는 우연히 그렸던 것이고 소중하게 보관하지도 않았다. 그 후 서울과 향리를 오가기도 했고, 난리가 나서 여러 번 옮겨 다니기도 했다. 옛날에 가지고 있던 문서는 많이 없어졌으나 이 그림만은 지금까지 남아 있다가 아이들이 얻게 되고 이제 또 홀로 화禍를 모면하여 우리 집의 옛 물건으로 남은 것이다. 알 수 없는 일이다. 이렇게 조그마한 물건과 대수롭지 않은일에도 얻는 것과 잃는 무엇이 있다는 말인가? 감동이 되어 이를 기록한다. 그리고 이것이‘기이한 만남’이 아닐지라도 그림을 잘 그리는 사람에게 이것을 모사模寫하도록 하여 후대 자손들에게 전하게 하여라. 그래서 이 그림이 우리 가문에는 많이 있는 것이라고 알리도록 하여라!

이 글은 포저공이 이 작품에 얽힌 사연을 발문 형식으로 남긴 것이다. (포저집27권 참조)

|

<註> |

1) 후학 윤광안 - 조선 후기의 문신. 본관은 파평(坡平). 자는 복초(復初), 호는 반호(盤湖) 1775년(영조 51) 생원이 되고, 1786년(정조 10) 정시문과에 병과로 급제, 교리를 거쳐 대사간·대사성·이조참의 등을 역임하고 경상도 관찰사 및 판서에 이르렀다.

2) 외예 민노행 - 1782(정조 6)~? , 조선의 문신이며 학자. 자는 아안(雅顔), 호는 기원(杞園), 형조판서 성휘(聖徽)의 후손. 음보(蔭補)로 기용되어 郡守(군수)에 이르렀으며 철종 때 죽었다.

3) 우사 - 초원(草原)에 우사(郵舍) : 함경도 정평도호부(定平都護府) 남쪽으로 35리에 있는 역명(驛名)이다. 포저공은 광해군 3년(1611)에 함경도 안변(安邊)의 고산도(高山道) 찰방(察訪)으로 좌천되었는데 정평(定平)의 초원역(草原驛)은 관할범위로 이어지는 역로 중 한곳이다.