씨족원류 풍양조씨편

|

|

씨족원류氏族源流는 17세기 중엽 송창공 종운(松窓公 從耘, 1607~1683)이 풍양조씨를 비롯하여 540여 개 성관姓貫을 수록한 조선의 대성·망족을 망라한 족보族譜이다.

송창공은 증이조참의공 척滌의 아들이며, 풍옥헌공風玉軒公 수륜守倫의 손자이다. 공은 어려서부터 학행學行이 높은 가풍에서 성장하였다. 할아버지인 풍옥헌공은 성혼成渾의 문하에서 수학하였는데, 단아한 행실과 학행으로 명성이 높았다. 경학에도 조예가 깊어 스승이 죽자 공에 집에서 동문과 함께『우계집牛溪集』을 편집·출간하기도 했다. 어려서부터 숙부인 창강공 속(滄江公 涑)의 영향도 많이 받았는데, 창강공은 학식과 서화에 탁월한 능력으로 사림에 지명도가 높은 인물이다. 그는 해박한 보학譜學적 지식을 바탕으로『풍양조씨세보豐壤趙氏世譜』의 초본 편찬은 물론 선대와 그 외가의 사적을 정리한『사선록思先錄』을 남겼는데, 이 저서는 송창공이 씨족원류를 저술하는 데 커다란 영향을 미쳤다.

송창공이 씨족원류를 저술하게 된 직접적인 동기는 내 씨족氏族의 실전된 세계世系를 되찾기 열망에서였다고 한다. 우리 조문趙門은 시조인 시중공侍中公 맹孟 이하의 세계가 실전되어 대수를 알 수가 없는 상태였다. 다만 고려말부터 조선초의 문신이었던 석간공 운흘(石磵公 云仡, 1332~1404)의 묘지문에 「평장사平章事 조맹趙孟의 30대손」이라는 글이 유일한 역사적 기록이었다. 그러나 시중공께서는 고려 개국공신이며, 고려왕조가 왕업을 누린 햇수는 475년이니, 15~16년마다 한 대씩 내려가고 적장자嫡長子가 되어야 30대가 될 수가 있다. 즉 30대 설說은 절대로 맞을 수 없는 부정확한 숫자이다.

이에 송창공은 씨족원류에서 시중공侍中公 아래에 「7대손 천화공 모某」라 쓰고 석간공石磵公 밑에 주註를 달아 자술自述1) 묘지문을 첨부하였는데 그 내용 중 「평장사 시중공 조모의 13대손」이라 되어있다. 이 문건을 본 영호공 엄(永湖公 曮)과 석보공 지명(錫甫公 祉命)은 세보중간世譜重刊 통문에서 문제 제기하고, 보청譜廳은 경진보(1760년)를 발행하며 지난날 석간공의 묘지문 30대설代說의「三十은 十三을 뒤집어썼을 것」이라는 의심은 믿음으로 바뀐다. 송창공의 씨족원류가 결정적 역할을 한 것이다.

씨족원류 이전에도 양성지梁誠之의『해동성씨록海東姓氏錄』과 같은 통합보가 있었지만 체제와 범위에 있어 씨족원류에 비견될 수 없었다. 성관姓貫의 기재 순서는 종성宗姓인 전주이씨를 필두로 하여 이씨·박씨·김씨·정씨·조씨·정씨·송씨·안씨·왕씨·허씨·남씨…순이며, 각 성씨의 기재 순서는 당시의 대대로 내려오는 그 가문의 사회적 지위와 일정한 관련성을 지니면서 망족望族일수록 앞에 수록하였다.

각 성관姓貫의 세계世系를 기록하면서 맨 모두에 큰 글씨로 성관을 표기한 다음 그 아래에 세주細註 형태로 관향의 별칭 또는 이칭을 기록하였다. 자녀는 대부분 출생 순에 따라 수록되어 있고, 수록 대수에 있어서도 본성과 외파의 차이가 거의 없다. 각 인물의 주기註記는 개인에 따라 상략上略이 심한 편으로 비교적 현달顯達한 인물은 관직, 묘소 위치, 배위 사항이 기재되어 있고, 그 나머지는 관직만 간단하게 기록한 경우가 대부분이다.

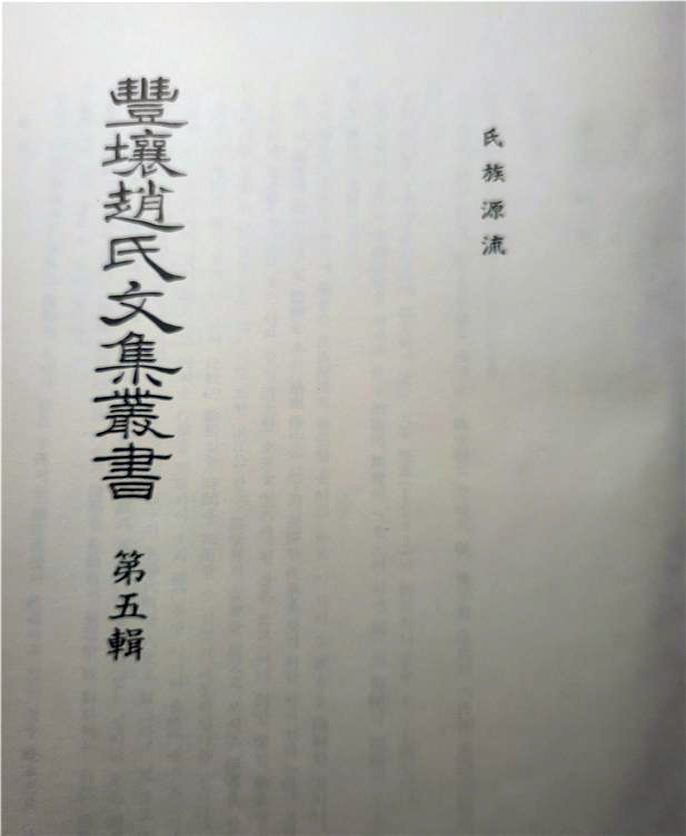

씨족원류는 통합보의 전형이 되어 백씨통보(百氏通譜), 만가보(萬家譜), 청구씨보(靑邱氏譜), 계행보(系行譜) 등 제 통합보의 출현에 영향을 미쳤다는 점에서 문화사적 가치가 매우 크다 하겠다. 7책으로 된 필사본이 종가로 전하여 오다가 현재는 후손인 용진 교수가 수장하고 있는 것을 저본으로 하여 영인하였으며, 풍양조씨화수회에서 풍양조씨문집총서豐壤趙氏文集叢書 제5집으로 1991년 10월에 발행하였다.

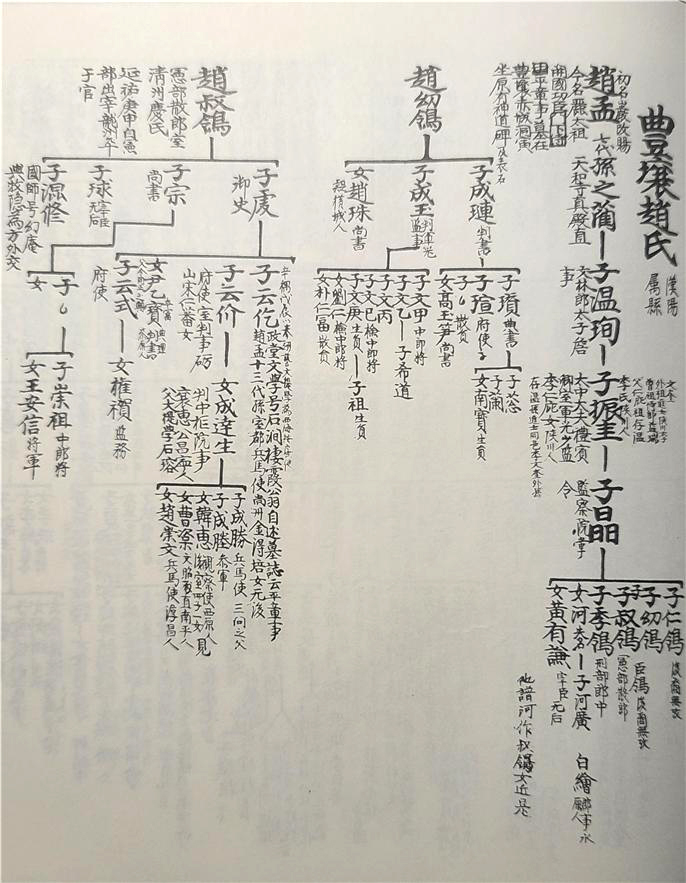

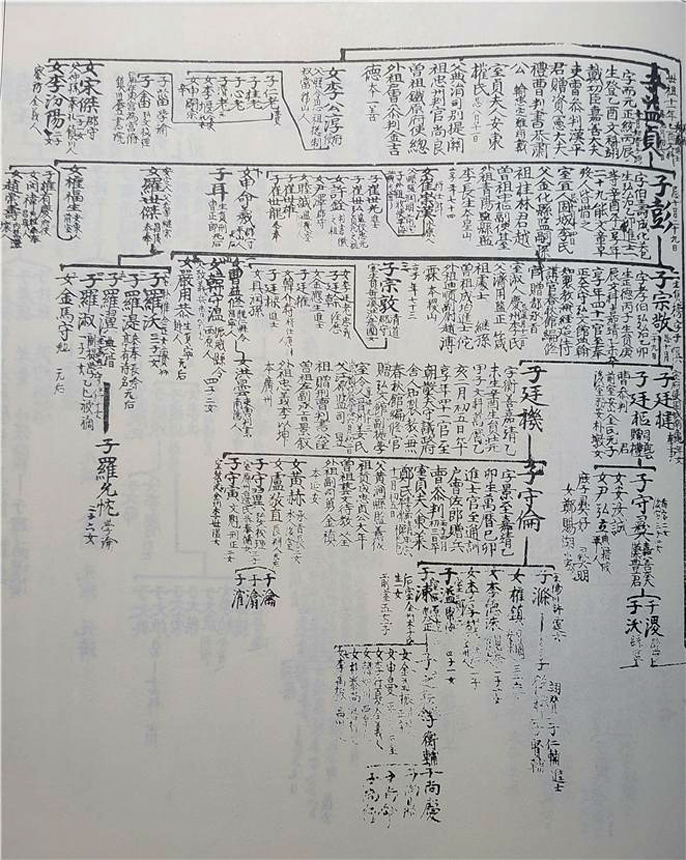

풍양조씨편 첫 페이지는 시조 평장사平章事 조맹趙孟이라 하고, 시조 이후 세계世系의 실전으로 바로 7대손 전직공 지린之藺 → 온순溫珣 → 진규振圭 → 정晶으로 이어짐을 나타내고 있다. 장령공掌令公 정은 인령仁鴒·요령幼鴒·숙령叔鴒·계령季鴒 4형제를 두는데, 석간공 운흘(石磵公 云仡)은 산랑공 숙령(散郎公 叔鴒)의 손자이다. 여기에서「자술 묘지에 의하면 평장사 조맹의 13대손(自述墓誌云平章事趙孟十三代孫)」이라 기술한 사록을 확인할 수 있다. 그러나 위로 삼 형제분은 후손 무후无后 및 무고无考로 세계가 모두 단절되며, 유일하게 막내인 낭중공 계령(郞中公 季鴒)의 후손만이 조문趙門에서 가장 번창한 대성大姓이 된다.

둘째 페이지는 낭중공이 대언공 염휘(代言公 炎暉) 로 이어저 사충思忠·사공思恭·신愼·임袵을 낳으며 전직공파殿直公派의 분파 과정을 소개하고 있다. 상서공 사공(尙書公 思恭)만이 무남无男이며, 전직공파는 대언공 이후 번성을 하며 호군공파(護軍公派 思忠), 회양공파(淮陽公派 愼), 금주공파(錦州公派 諱袵)로 분파한다. 회양공은 이어 안평安平·개평開平을 낳으며 더욱 번창하여 좌랑공파(佐郞公派 安平)와 사옹원정파(司饔院正派 開平)로 분파한다. 사옹원정공은 무후无后였지만 좌랑공의 네 번째 아들인 후지厚之로 계대繼代 하며 가장 크게 번창한다.

세 번째 페이지는 좌랑공 안평은 겸지謙之·중지重之·순지順之·후지厚之·온지溫之·공지恭之 여섯명의 아들을 낳았는데, 다섯 번째 한산군 온지(漢山君 溫之)의 아들인 한평군 익정(韓平君 益貞)의 후손들을 기술하고 있다. 한산군파漢山君派는 사옹원정파에 이어 두 번째로 번창한 집안이다. 특히 이 페이지는 익정益貞→팽彭→종경宗敬→정기廷機→수륜守倫 이어지는 풍옥헌공 수륜(風玉軒公 守倫)의 후손들을 자세히 기술하고 있는데 씨족원류의 저자 송창공 종운(松窓公 從耘)이 바로 이 가문의 종손이 된다.

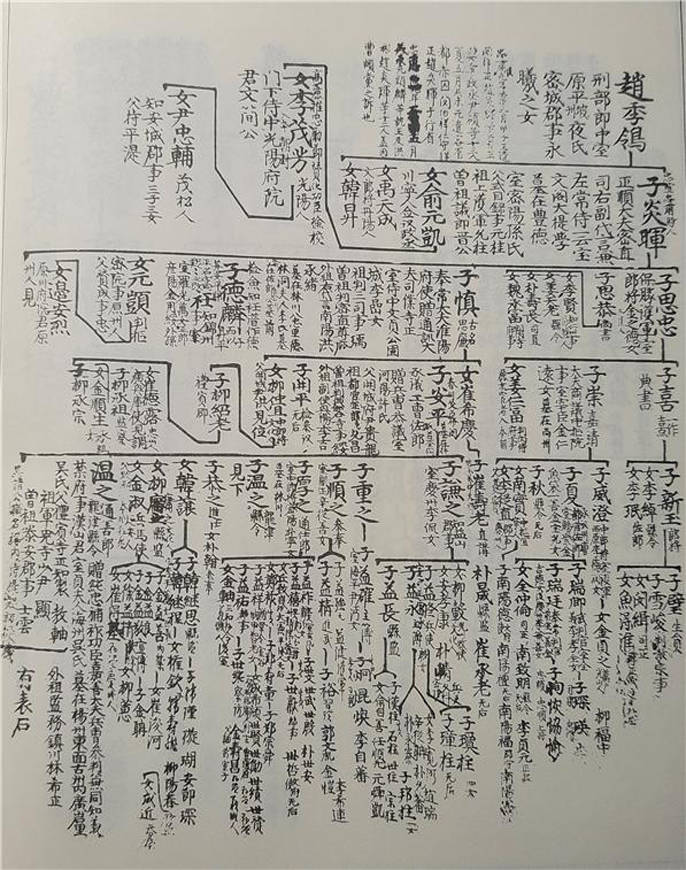

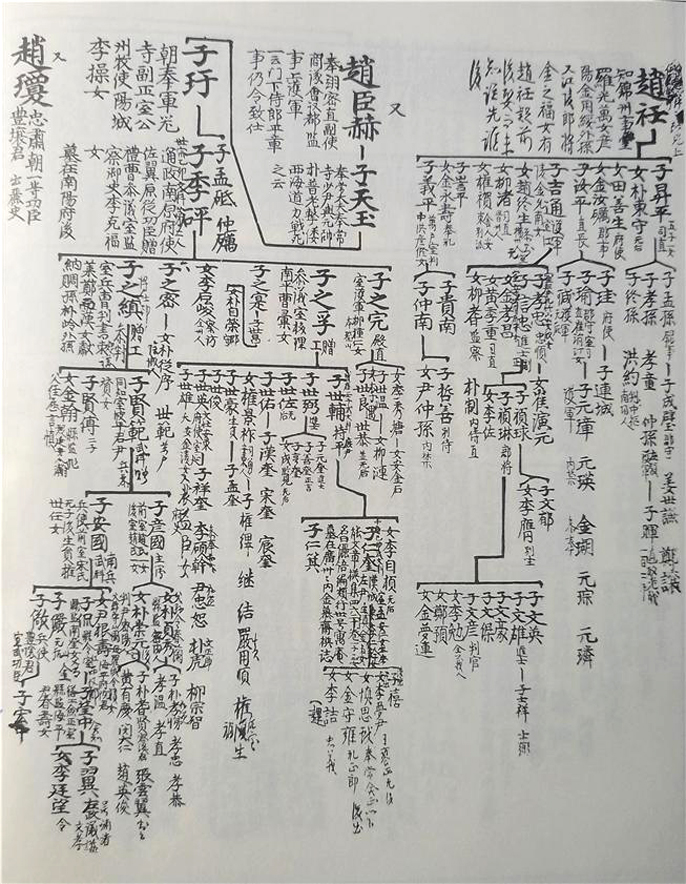

네 번째 페이지는 금주공파錦州公派와 평장사공파平章事公派를 소개하고 있다. 금주공 임(錦州公 袵)은 승평昇平·여평汝平·길통吉通·은평訔平·의평義平을 낳지만 둘째 직장공 여평(直長公 汝平)과 상호군공 길통(上護軍公 吉通)의 후손만이 번창한다. 그 외의 후손은 무후无后·무고无考로 세계가 단절되었다. 금주공 임은 벼슬이 보문각寶文閣 직제학直提學과 지금주사知錦州事에 이르렀다고 한다. 공의 초명은 덕린德麟이었으니 둘째 형 상서공 사공(尙書公 思恭)이 신돈辛旽 주살 모의에 연루되어 양주로 피신 은거하며 임袵으로 개명한 것으로 추측하고 있다. 후손들이 주로 세거世居하며 번성한 곳은 해주海州이다.

평장사공파는 평장사平章事 신혁臣赫을 중시조로 천옥天玉 → 우玗 → 계팽季砰으로 이어짐을 보인다. 평장사공파는 세종조에 남원공 계팽(南原公 季砰)이 문과급제를 하고, 자손도 5형제 지완之完·지부之孚·지진之縝·지밀之密·지식之寔을 낳으며 기틀이 잡힌다. 그러나 모두가 대를 잇지는 못하고 참의공파 지부(叅議公派 之孚)와 참판공파 지진(叅判公派 之縝)의 후손만이 대를 이어 번성한다. 특히 송창공은 지진之縝→현범賢範→안국安國→간侃→영중塋中→익翼으로 이어지는 풍양조씨 최초 정승이며 대학자인 포저공 익(浦渚公 翼)의 세계도世系圖를 자세히 기술하고 있다.

평장사공파는 풍양조씨 창간보인 신해보엔 보단譜單의 미비로 참여하질 못하고, 경진보부터 참여하는데, 전직공 지린파(殿直公 之藺派)와 평장사공 신혁파(平章事公 臣赫派)의 시조 이후 세계의 단절로 그 곡절을 경진보庚辰譜 을편 제2(乙編 第二) 서문에 다음과 같이 밝히고 있다.

경진보(庚辰譜)에 가로되 시조 이하 천화사(天和寺) 전직공 지린파(殿直公 之藺派)와 평장사공 신혁파(平章事公 臣赫派)가 번창하고 또 현달(顯達)도 하였다. 그리고 전직공파(殿直公派) 세계(世系)는 실전한 세수(世數)를 밝힐 수 있어 시조의 불원지손(不遠之孫)이 됨을 알 수 있어 제 일권(第一卷)부터 시작하였다. 그에 반해 평장사공파(平章事公派)의 세계는 실전한 대수(代數)를 상고할 수가 없다. 그러나 평장사공의 손자 부전공 우(副正公 玗)가 조선조(朝鮮朝)에서 벼슬을 하였고, 전직공 6대손 회양공 신(淮陽公 愼)은 본조 태종(太宗)의 스승이므로 부정공과 회양공은 동시대 인물이다. - 중간생략 - 편명(編名)은 회양공의 조부인 낭중공(郎中公)을 을편(乙編)의 제 5난에 썼으므로 부정공(副正公)의 조부인 평장사공(平章事公) 또한 을편의 제 5난(第五欄)에 써야 한다. 또 이에 준거하여 을편(乙編)을 설치하되 제2(第二)라 이름하고, 연대를 고려한 제 5난부터 시작함으로써 합종지의(合宗之義)를 표한다.

그 외 풍양군 조경(豐壤君 趙瓊)은 선조와 후손 세계世系의 계통도도 없이 풍양인豐壤人이라 한다. 이 인물은 고려사에 충숙왕 14년(1327) 왕의 연경 체류 때 시종한 신하들을 공신으로 책봉하며, 1등 공신 중 한 사람으로 올라있다. 그에 앞서 충숙왕 11년(1324) 밀직부사密直副使로 임명된다. 송창공이 조경趙瓊을 풍양인으로 분류한 것은 풍양군으로 봉封해진 호칭일 것이다. 공신으로 봉군封君될 때 그 호칭으로 본관本貫을 많이 사용하기 때문이다. 이 사례를 볼 때 우리의 단절된 세계도 고려조 인물들의 자료만 충분하다면 밝힐 수 있을 것이다. 안타깝기 그지없는 일이다. 풍양군 조경(豐壤君 趙瓊) 역시 후손이 있는지 아니면 단절이 된 것이지 이 자료로는 알 수가 없다.

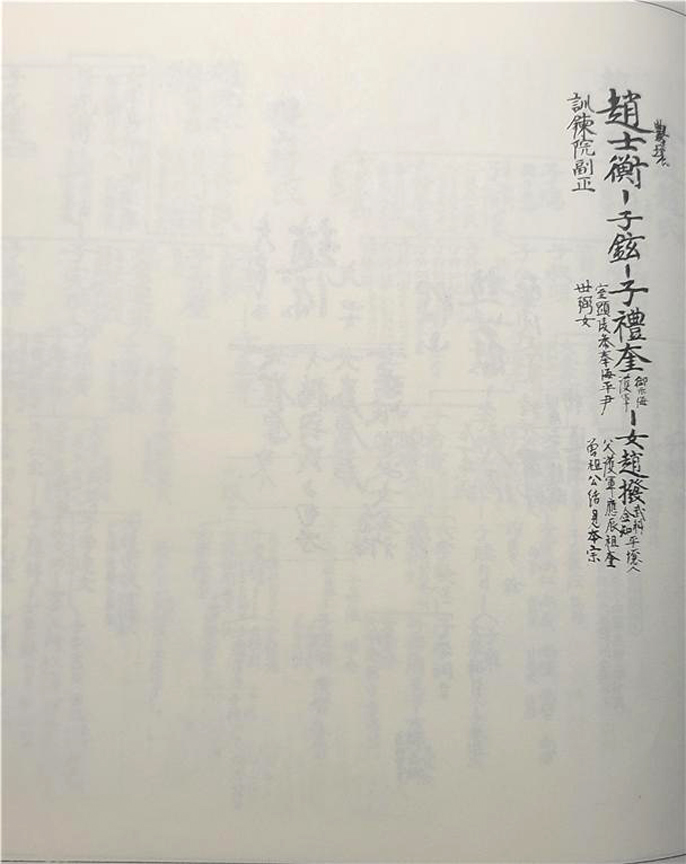

그다음 페이지에도 조사형趙士衡→현鉉→예규禮奎→女조발趙撥(平壤人) 이어지는 분들이 풍양인이라 하지만, 어느 자료를 참고한 것인지 알 수가 없다. 어떤 근거로 풍양인으로 분류를 하였는지 혹시 평양조씨로 시집간 딸의 가승家乘을 기준으로 추적한 듯하기도 하다. 풍양인의 단절된 역사를 찾으려는 송창공의 절실한 의지를 엿볼 수 있는 부분이다.

|

<註> |

1) 석간공 운흘(石磵公云仡)은 죽을 무렵에 자신의 묘지(墓誌)를 지었는데, “조운흘은 본래 풍양 사람이다. 고려 태조의 신하였던 평장사(平章事) 조맹(趙孟)의 30대손이고, 공민왕 때 흥안군(興安君) 이인복(李仁復)의 문하로 과거급제하여 서울과 지방 관직을 역임하였다. 다섯 주의 원을 겪었고, 다섯 도 관찰사를 지냈다. 비록 큰 성적(成績)은 없었으나, 또한 비루한 짓도 없었다. 나이 73세가 되어 광주 고원성(古垣城)에서 병들어 죽었고 후사(後嗣)는 없다. 일월(日月)을 주기(珠璣 폐역)으로 삼고, 맑은 바람 밝은 달을 제물로 삼아서, 옛 양주 아차산 남쪽 마가야(摩訶耶)에 장사하였다. 공자(孔子)의 행단(杏壇) 위에나, 석가(釋迦)의 쌍수(雙樹) 밑에 인들 고금으로 성현이라고 어찌 홀로 있는 자가 있으리요. 아, 인생사(人生事) 이것으로 마쳤다.” 하였다.

▼ 씨족원류(氏族源流) 송창松窓 조종운趙從耘

▼ 씨족원류 풍양조씨편豐壤趙氏編 1페이지

▼ 씨족원류 풍양조씨편豐壤趙氏編 2페이지

▼ 씨족원류 풍양조씨편豐壤趙氏編 3페이지

▼ 씨족원류 풍양조씨편豐壤趙氏編 4페이지

씨족원류 풍양조씨편豐壤趙氏編 5페이지