풍양조씨 족보판목 및 보각

|

|

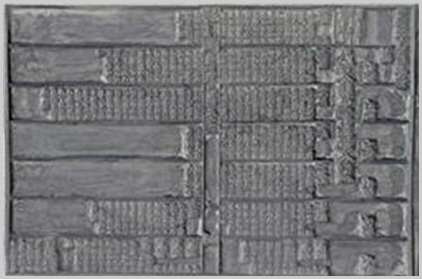

풍양조씨족보豐壤趙氏族譜 판목板木 및 보각譜閣은 풍양조씨 족보를 새긴 판목과 함께 판목을 보관하고 있는 보각을 가리킨다. 풍양조씨 족보 판목은 영조 7년(1731)에 창간한 신해보辛亥譜와 영조 36(1760)에 중간한 경진보庚辰譜, 그리고 순조 26(1826)에 삼중간한 병술보丙戌譜 등을 말한다. 따라서 우리 문중이 소장하고 있는 판목板木은 신해보·경진보·병술보 등 3차례에 걸쳐 족보 편찬을 위해 만든 목판을 일컫는다.

판목의 크기는 가로 66㎝, 세로 36㎝, 두께 3.3㎝에 회나무 재질로 되어있다. 2018년 정밀조사를 하였는데 총 939매枚 중에서 부서진 판목 260매를 제외한 나머지 판목 679매枚가 보각譜閣에 보관되어 있다. 조사 전 족보판목族譜板木은 초간본 목판 1매, 중간본 목판 257매, 삼중간보 목판 681매가 있었다. 그러나 이중 폐 판목이 주로 초·중간보 목판으로 260매를 폐기 처분하였다. 이 판목은 18세기 중기에서 19세기까지 판목 인쇄 을 보여 주는 자료로 판각의 정교성과 족보체제의 구성 등 그 시대의 족보출판 기술을 고증할 수 있는 귀중한 자료이다. 1983년도 분산도墳山圖가 그려진 6개의 판목은 안타깝게도 도난을 당하였으나 다행스럽게도 그중 1매가 서울역사박물관에 소장되어 있음을 확인하였다.

이 판목 및 보각은 1988년 9월 23일 경상북도 문화재자료 제208호로 지정되었다. 그러나 2021년 11월 19일「문화재보호법시행령」 고시에 따라 지정 번호가 삭제되어 경상북도 문화재자료로 변경되었으며, 2024년 5월 17일「국가유산기본법」이 시행됨에 따라 경북 문화유산자료로 변경되었다.

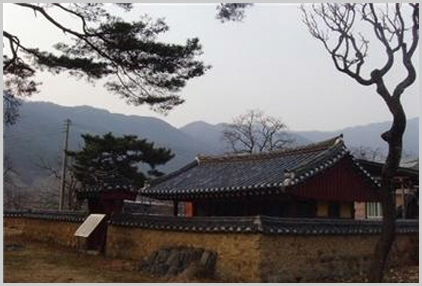

보각譜閣은 경상북도 상주시 남장4길 25[남장동 376] 재실뜸에 있다. 상주의 상산삼악(노악산·연악산·북악산)중 하나인 노음산(露嶽山·일명 노악산) 남쪽 마을인 남장동에는 유서 깊은 천년고찰 ‘남장사南長寺’가 자리를 잡은 곳이기도 하다. 그 고즈넉한 자락을 따라 재실뜸 마을이 있는데, 이곳이 바로 풍양조씨 호군공파 후손들이 대대로 세거世居하고 있는 집성촌이다. 보각 역시 이곳에 있다. 세보世譜 초간본은 청계사淸溪寺에 보관하였으나 1760년도 중간본 간행 이후부터 이 마을 사찰인 남장사南長寺에 보각 증축을 하며 옮겼다가 1924년 사찰령으로 인해 남장재南長齋 경내로 보각을 이건移建하였다. 남장재는 풍양조씨 호군공파 좌랑공 하(佐郞公 夏)와 사인공 서정(舍人公 瑞廷)의 위패를 모신 재실齋室이다. 그 경내로 보각을 옮긴 것이다. 목조 한옥 건물로 앞면 3칸, 옆면 1.5칸의 크기이며, 지붕은 옆에서 볼 때 맞배지붕에 기와를 이었다. 전면에 툇마루를 놓고 실내는 우물마루를 깔았다. 마루방은 전면에만 판벽을 치고 어칸과 양 협간에 출입문을 내었다. 그리고 조씨보각趙氏譜閣이라 명한 현판이 전면에 걸려있다.

그에 앞서 경진년(영조 7년, 1731)에 제정한 보각절목譜閣節目 6·7번째 조항에 다음과 같은 내용이 나온다.

◦신해년(영조 7년, 1731)에 세보를 간행한 뒤에 보각을 세우고 보관하였는데 해가 오래되어 퇴락頹落의 정도가 심했다. 이에 임신년(영조 28년, 1752)에 풍은군(豐恩君; 載浩)이 경상감사로 부임하며 중수자금을 마련하여 보조하였다. 그러나 큰 건축공사를 하기에는 부족하였으므로 경진년(영조 36년, 1760)에 개간(改刊) 즈음하여 재원을 보태어 세 칸(三架)으로 고쳐 지었고, 편액(扁額; 현판)은 신해년에 조각한 「조씨보각趙氏譜閣」이란 네 글자 그대로 보각 정면正面에 걸기로 한다.

|

辛亥 刊譜後 建閣而莊之 年久頽圮 至壬申 豐恩君按道時 劃助重修之資 而未及始役 今於庚辰改刊更 爲添財改建三架 而扁額 則以辛亥所刊 趙氏譜閣 四字仍揭閣面事

|

◦보각을 승사(僧舍; 南長寺를 말함) 곁에 세울 때 승도僧徒들의 재력에 의존할 수는 없는 일이므로 신해년辛亥年에 위답位畓 4두락四斗落을 매입하여 본사本寺에 귀속시켰다. 경진년庚辰年에 5두락을 추가로 매입하여 그 소출所出로 보각을 수호하고 훼손되는 것을 보수하게 한다.

|

旣建譜閣于僧舍之傍 則不可藉僧徒之力 故辛亥置位畓肆斗落 屬之本寺 庚辰添買五斗落 使之收其所出以 爲守護譜閣 隨毁隨補之地事

|

판각板刻이란? 회나무 판에 글씨를 도장을 새기듯이 일일이 조각을 한 인쇄원판이다. 이 판각은 언제든지 다시 사용을 위해서는 일정한 시설을 갖춘 판각板閣을 짓고, 시렁을 매달아 이곳에 판목을 가지런히 올려놓아 간수해야 한다. 우리의 선인들께서는 족보 제작을 위해 혼신渾身의 힘을 다했지만, 판목 보존을 위해서도 주도면밀한 계획을 수립했다. 보각은 사찰에 지어 관리하게 하였고, 경진년에는 보각 수호를 위한 절목節目 즉 규정을제정하였다. 수호를 위한 제반 경비는 승도僧徒에게 책임 전가하지 않고 보각 수호 전답田畓을 별도로 장만하여 사찰에 전권을 위임하였다. 신해년에 귀록공 현명(歸鹿公 顯命)의 4두락斗落을 필두로 경진년 영호공 엄(永湖公 曮)의 5두락 등 경상도 관찰사와 상주 목사에 부임한 10명의 종인宗人들에 의해 총 69두락, 약 13,800~20,700평 정도를 구매하여 사찰에 희사했다. 이는 조문趙門의 선인先人들이 조상을 숭배하고, 가계의 영속과 부계 남성중심의 정통성 확보를 위하여 얼마나 범상치 않은 노력을 했는지 보여 주는 한 단면인 것이다.

현재 풍양조씨족보豐壤趙氏族譜 판목板木은 2년전 상주시 상주박물관에 기탁을 하였다. 상주 재실뜸마을에 있는 조씨보각이 통풍, 채광, 배열, 소득 등 판목 보존에 비교적 양호한 시설을 갖추었다고 하지만 도난방지, 시설유지 관리 등의 문제로 최첨단의 상설전시공간으로 이관을 결정하였다. 국가 문화유산 보존의 가치성 증대는 물론 모두가 함께 향유할 수 있는 공간의 확대 및 문화재 소유의식의 전환도 일조하였다.

풍양조씨보각(경북 문화재자료 제208호)

|

남장재

|

풍양조씨 보각

|

|

족보 판목 |

족보판목의 계보기록 |