회양공 신

|

|

|

회양공(휘 신) 묘소 |

대언공(代言公)의 제 3남인 휘(諱) 신(愼)은 초명(初名)이 사렴(思廉)인데, 은거할 때에 개명(改名)한 것으로 전하여 진다. 위계가 봉상대부(奉常大夫 : 正 4品)이고 관직이 회양부사(淮陽府使)였으니 회양은 강원도의 북단(北端), 금강산(金剛山)의 서북쪽에 해당하는 고을이다. 세보(世譜)의 기록에 의하면 “조선 태종대왕(太宗大王)이 용잠시(龍潛時 : 王位에 오르기 전이란 뜻)에 공에게서 수학하였는데 정사(定社)를 하고 나니 공은 이미 하세(下世 : 別世)하였으므로 감반지구(甘盤之舊) 를 추념(追念)하여 수묘군(守墓軍) 15명을 내려주고 자손을 불러 썼다”고 되어 있다. 감반지구(甘盤之舊)란 옛날 스승의 은혜란 말이다. 아마 태종대왕이 공에게 수학하였다면 공이 회양부사로 계시고 태종대왕이 함흥(咸興)에 살고 있을 때였을 것으로 짐작된다. 회양공의 묘소는 옛날에는 임천(林川)이었으나 지금은 부여군 장암면 점상리(扶餘郡 場岩面 店上里)의 덕림(德林)이란 곳이다. 그리고 그곳은 세상에 널리 알려진 옥녀직금(玉女織錦) 형국(形局)이라 하여 자손은 물론이지만 풍수객(風水客) 등 타인도 많이 찾는 곳이다.

|

회양공(휘 신) 재실 |

은사인 회양공(淮陽公)이 별세하였다는 말을 들은 태종대왕은 무학(無學)에게 ‘묘소 자리나 하나 잡아드리라’고 했다. 무학이 덕림(德林)에 내려와 현재 묘소가 있는 자리를 잡았다 한다. 일설에는 무학(無學)이 임천으로 내려왔을 때, 회양공의 작은 아드님 되시는 사옹원정공(司饔院正公 : 開平)이 기발한 기지를 발휘한 끝에 임천(林川)의 오선영(五先塋)을 잡았다고도 한다. “무학이 내려오자 사옹원정공이 그 안내를 맡았다. 맨 먼저 동곡(東谷)에 자리를 하나 잡으니 ‘마음에 들지 않는다’하여 다시 하나 잡아주기를 청하였으며, 이런 방식으로 동곡(東谷), 노동(魯洞), 지장동(紙庄洞), 신사동(新寺洞), 덕림(德林)의 자리를 얻어 회양공(淮陽公 愼 : 德林), 사옹원정공(司饔院正公 開平 : 東谷), 장사랑공(將仕郞公 厚之 :新寺洞), 증장령공(贈掌令公 益祥 : 紙庄洞), 처사공(處士公 世賢 : 魯洞)이 모두 명당을 얻게 되었다”는 것이다.

|

|

|

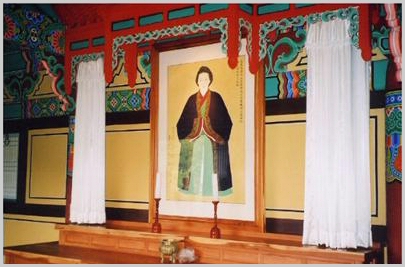

회양공 배위 고성이씨 영정 |

그 당시의 경위를 알 길은 없으나 묘소의 소재로 보아 회양 공은 차남(次男 : 開平)과 함께 임천(林川)으로 가고 배위(配位)는 장남(長男 : 安平)과 함께 춘천(春川)으로 가신 것으로 보인다.

세보(世譜)의 기록에 의하면 “좌랑공(佐郞公: 安平)이 지평현감(砥平縣監)으로 있다가 소양강(昭陽江) 상류를 거슬러 올라가 현재 묘소가 있는 애막동(艾幕洞 : 碩士洞)에 자리를 잡고 사시게 된 것”이라 한다. 그러나 전하여 오는 설화로는 또 다른 이야기가 있다.

“현재 회양공의 배위(配位)인 고성이씨(固城李氏)와 그 장남인 좌랑공(佐郞公 : 安平)의 묘소가 있는 임야는 원래 이씨부인의 친정 아버지인 행촌 이암(杏村李 : 右政丞)의 거지(居地)였는데, 그 따님인 회양공 배위 이씨는 큰 아들과 함께 친정 곁에서 살고 있었다. 어느 날 행촌은 현재 좌랑공의 묘소 자리에 치표(置標)를 하려고 광중(壙中)을 파 놓았는데, 하룻밤을 자고나니 그 광중 안에 물이 괴어 있으므로 폐기하고 말았다.

그 후 이씨의 큰 아들 좌랑공이 먼저 작고하시자 친정 아버지한테 그 자리를 빌어 묘소를 썼는데 그 자리가 바로 큰 명당이며, 물이 괴인 것이 아니라 그 자리를 탐낸 이씨가 밤중을 틈타서 남몰래 물을 길어다가 부었던 것”이라 한다.

이러한 설화는 바로 여자란 친정보다는 시집을 더 위한다는 당연한 마음가짐을 풍자적으로 얽어놓은 것인데, 이러한 설화의 배경 인물로서 어찌되어 이씨 할머니가 등장하게 되었는지는 알 길이 없다.

이씨 할머니 이야기가 나온 김에 필자가 늘 궁금하게 생각하고 있는 이야기를 하나를 더하여 보려한다.

조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)의 태조(太祖) 4년 9월 정미(丁未 : 13일에 해당) 날짜의 조항을 보면 다음과 같은 기록이 있다. “상감이 좌우정승(左右政丞)에게 명령하기를 '이제 각 도에서 올라온 보고에 의하면 효자(孝子)·순손順孫)·의부(義夫)·절 부(節婦)들 중에 각기 실적이 있는 자는 포상(襃賞)을 가하고 정문(旌門)을 세우며, 그 요역(徭役)을 부담하고 있는 자는 면제시켜 주고 가난한 자는 구제하여 줌으로써 풍속을 격려하도록 하라. ...... (중간생략)...... 춘천(春川)의 낭천감무(狼川 監務)인 조안평(趙安平)의 어머니 이씨(李氏)는 일찍 그 남편을 여의고 과부 살림으로 수절하면서 아들을 가르쳐 벼슬에 나가도록 하였으며... (중간생략)... xxx 하였으니 모두 절부(節婦)이다. 명령을 내려 모두 그 가문을 회복시켜 주고 그 아들들을 돌보아 주라....... (후략)......”

필자는 이 기록을 보는 순간 “틀림 없는 회양공의 배위되시는 이씨 할머니일 것"이라는 생각이 들었다. 다만 그 큰 아드님 좌랑공(佐郞公·安平)의 관직이 세보(世譜)에는 지평현감을 지낸 것(宰砥平)으로 되어 있는데 실록에는 낭천감무(狼川監務)로 되어 있으니 낭천과 지평이 그리 먼 곳은 아니라는 짐작이 가나 그렇다 하여 동현이명(同縣異名)은 아닐 것이고, 또 그 사실 증명을 보강할 만한 다른 자료가 아직은 나타나지 않고 있으므로 단정은 하지 않고 그 시대의 공사 문적들을 유심히 살펴보고 있다는 것을 이 기회에 소개하는 바이다.