산영탱화와 동상

(제목을 선택하시면 자세히 볼 수 있습니다.)

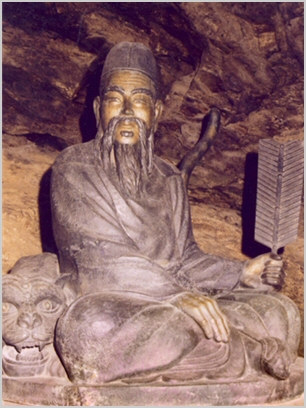

![]() 견성암의 산영탱화山靈幀畵와 시중공 휘諱 맹孟의 동상

견성암의 산영탱화山靈幀畵와 시중공 휘諱 맹孟의 동상

|

견성암 산영탱화山靈幀畵 |

견성암見聖菴의 중심영역에서 왼편 산기슭으로 경사진 곳에 산령각山靈閣이 있다. 이 전각은 일반적으로 산신각山神閣이라 지칭하는데 우리 조문趙文에서는 특이하게 시중공侍中公 휘諱 맹孟을 모신 산령각 또는 영정각影幀閣이라 한다. 산령각라 함은 공이 죽으며 천마산령天摩山靈이 되었다는 유래에서 온 듯하며, 영정각은 이곳에 천마산天摩山 산영탱화山靈幀畵 즉 시중공의 영정影幀을 모셨기 때문이다. 불교적으로 이 탱화幀畵을 산신도山神圖라 한다. 산신도山神圖1) 는 현세의 복을 구하는 기복신앙의 형태가 불교에 융합된 것으로 산왕山王인 호랑이가 의인화擬人化된 불화佛畫이다. 이 불화는 원래 산령각에 봉안되었던 <견성암 산신도>로 일제강점기인 1935년에 조성된 것이지만 그 이전부터 존재했던 불화를 복원한 것으로 추정된다. 그러나 〈견성암 산신도〉는 풍양조씨의 시조인 시중공 휘 맹을 상징화하여 봉안한 것으로 조문趙文에서는 「천마산天摩山 산영탱화山靈幀畵」라 명하여 영정影幀으로 모시는 의미가 깊은 불화佛畫이다.

<견성암 산신도> 즉 「산영탱화山靈幀畵」에서 산영山靈은 측면관으로 호랑이를 등 뒤에 두고 비스듬히 기대고 있으면서 산영山靈의 앞뒤로 각각 동자童子 2위씩이 공양물이 든 소반을 들거나 적과 피리를 불고 있는 모습은 20세기에 많이 나타난다는 도상圖像이다. 또 동자童子가 산신과 함께 표현된 것은 경기도 지역의 산신도에서도 많이 나타나는 도상이라고 한다. 특히 이 산영도山靈圖는 풍채가 당당한 산영山靈의 모습이 특징이며, 산영 옆에 표현된 사실적인 화분의 모습은 이전의 향로나 화병을 대체한 새로운 요소로서 20세기 변화되는산신도의 양식을 보여준다고 한다. 다만 훼손으로 인해 색이 모두 변색되어 문화유산의 보존을 위해 보존처리가 시급한 불화라고 “2021 남양주 견성암 조사보고서”에서 지적하고 있다.

이 <견성암 산신도>는 청신녀2) 무진생 이씨 광명공(淸信女 戊辰生 李氏 光明空)이 대시주가 되어 조성한 것이다. 불화의 제작자는 금어金魚 곽운경천郭雲敬天이다. 경천敬天은 근대 서양화풍을 적극적으로 구현했던 수화승 혜산축연蕙山竺衍 아래 비구比丘로서 화업을 시작한 근대기의 화승이다.

|

그 외에도 풍양조씨의 원찰인 견성암에 봉안된 불교 회화는 조선 말기 왕실 발원 불화의 성격과 남양주 흥국사에서 양성되었던 화승들의 활동을 보여주는 대표적인 불화이다. 1882년 견성암 불화를 조성할 때 수화승인 혜고慧杲 봉간奉侃은 남양주 흥국사의 화승이었으며, 이와 관련된 화연으로 불사에 참여하였다. 특히 견성암 중창한 풍양조씨 후손인 보월寶月 혜소彗昭는 화담 경화(華潭 敬和, 1786-1848)의 여러 제자 중 수법제자受法弟子로서 자신의 이름을 올렸고, 그의 후손인 봉성 서린(鳳城瑞獜)은 견성암의 불화를 일괄 조성하는 데 힘썼다. 이러한 노력으로 견성암의 불화가 오늘날까지 전해져 올 수 있었다.

그 후 1975년 7월 풍양조씨豐壤趙氏 화수회花樹會가 주관이 되어 동상으로 제작하여 시중공侍中公이 기거하던 수양굴에 봉안奉安하였는데, 시중공 맹孟을 상징화한 견성암 산신도를 모델로 하고 있다. 그 배경을 풍양조씨화수회 감사 준구駿九는 “시중공동상조성기侍中公銅像造成記”에서 다음과 같이 설명하고 있다.

산신山神을 받드는 전각殿閣은 여기에만 있는 것이 아니라 다른 사찰寺刹에도 있다. 그러나 우리는 여기에서 유심히 여겨봐야 할 점이 있으니 그것은 다른 사찰에 있는 탱화幀畵는 대개 도복道服에 석장錫杖을 짚은 속세를 초탈超脫한 도사풍道士風의 모습인 데 반하여 이 탱화幀畵는 관복官服에 파초선芭蕉扇3) 을 든 덕양德量이 굉원宏遠한 재상풍宰相風의 모습이란 점이다.우리 시조 시중공께서는 이곳에서 은거隱居 양덕養德하시다가 만년晩年에야 고려 태조를 도와 개국開國에 큰 공을 세우시고 벼슬이 재상宰相에 이루셨다. 그리고 돌아가셔서는 이 고장의 주산主山인 천마산령天摩山靈이 되셨다는 것이 연면連綿히 이어져 오는 전설이요 신앙이다.

더욱이 그 모습은 자상姿相이 웅위雄偉하고 수염鬚髥이 미호美好하셨다는 창강공滄江公의 기록과도 일치하고 또 광서년간光緖年間4) 에 개사改寫할 때에 산령각山靈閣의 화본畵本과 박동가磗洞家5) 의 화본畵本을 절충折衷하여 그렸다는 선배들의 구전口傳 미루어 생각한다면 가령 실상實像이 아니라 하더라도 공公의 상像인 것만은 사실인 것이다.

문중에 기록에 의하면 시중공侍中公은 사후 천마산의 산영山靈이 되었다고 한다. 또한 견성암에 전하는 산신도山神圖는 즉 「산영탱화山靈幀畵」는 바로 이 산의 산영이 된 시중공 휘諱 맹孟을 묘사한 것이다. 시중공께서 수양했다는 수양굴修養窟 즉 견성암見聖巖 안에도 시중공 초상조각이 봉안되어 있는데, 이 역시 견성암에서 전해지고 있는 이 「산영탱화山靈幀畵」를 바탕으로 청동 초상을 만든 것이다. 이렇게 견성암 산령각山靈閣은 시중공과 깊은 연관이 있는 우리가 소홀하면 안 되는 귀중한 곳이다.

|

<註> |

1) 김경미 “남양주 견성암 조사보고서: Ⅴ. 남양주 견성암의 산령각 불화” 풍양조씨 대종회 2021

2) 불교를 믿는 여자 在家 신도를 총칭하는 말

3) 파초(芭蕉)의 잎 모양(模樣)처럼 만든 부채. 또는 폭 넓은 파초(芭蕉) 잎을 그대로 구부려 드리운 것. 정승(政丞)이 출행(出行)할 때에 머리 위를 가리는 데 썼다.

4) 光緖年間: 광서(光緖)는 중국 청나라 연호. 현재 산령각에 봉안(奉安)된 화상(畫像)은 광서 8년에 개사(改寫)한 것인데 고종 19년(1882) 임오년(壬午年)이다.

5) 磗洞家: 박동집. 운석공(雲石公) 휘인영(諱寅永)의 가(家)를 지칭하며, 공께서는 서울 박동(현 수송동)에서 살며 유래된 말이다. 영정(影幀) 수집(蒐輯)에 일가(一家) 이루기도 하였다.