풍양조문의 원찰

(제목을 선택하시면 자세히 볼 수 있습니다.)

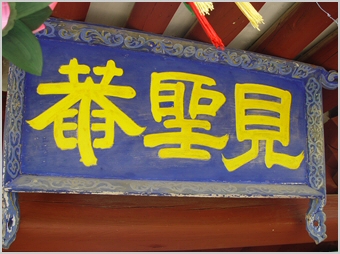

![]() 풍양조문의 원찰 : 견성암(見聖菴)1)

풍양조문의 원찰 : 견성암(見聖菴)1)

견성암은 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 390번길 284에 위치한 풍양조씨의 원찰願刹이며, 분암墳菴2)으로 운영되고 있다. 분암은 불교적 구조를 지닌 암자菴子이면서 동시에 조상의 묘역을 수호하는 유교적 의미도 갖는다.3) 즉 조선 후기에 일반화되는 재실齋室과 연계되는 성격을 지닌다. 분암의 가장 기본적인 목적은가문의 선조 묘역을 수호하는 것이다. 원찰의 효시는 고려 초 신숭겸申崇謙을 모신 지묘사智妙寺가 있으며, 조선 초에는 파평윤씨의 파주 성재암聖在庵 등 꽤 많은 가문에서 분암을 소유하고 있었다.

|

|

견성암은 17세기 중반에 시조 묘의 재정비과정에 복원되어 시조 묘에 대한 세일제歲一祭와 성묘가 상례화되는 18세기 중반까지 대종중 중심의 활동이 정착된다. 이 일의 주도적인 역할을 한 계파는 귀록공 현명(歸鹿公 顯命)4) 의 청교파靑橋派, 학당공 상경(鶴塘公 尙絅)5) 의 쌍동파雙洞派이다. 1738년이시기 묘위답墓位畓을 마련하고 분암墳菴인 견성암見聖菴에 귀속시켜 승려들로 하여금 수입한 곡물로 세일제의 제수 마련 및 벌초, 분암 수리 등의 비용을 충당하게 한다. 이는 1760년에 석보공錫甫公 지명祉命과 영호공永湖 엄曮6) 등이 각 계파의 종인들에게 배포한 「시중공묘위답증치통문(侍中公墓位畓增置通文)」을 통해 확인할 수 있다. 그 후에 족보의 목판 보관을 위하여 보각譜閣 및 보각 수호답을 마련하였다. 운석공 인영(雲石公 寅永)은 삼간보三刊譜를 간행할 즈음 묘위답과 보각수호답을 추가로 마련한다. 견성암은 시중공께서 세상을 피해 암혈巖穴7) 에 은둔하며 덕업을 쌓던 곳이고, 약사여래상을 친견하였다 하여 후손들이 이를 추모하기 위해 건립한 사찰이다.

현재 견성암의 주요 법회는 대방으로 건립된 약사전에서 이루어지고 있으며 이곳에는 시중공이 친견하였다는 설화와 관련된 석조약사여래상이 모셔져 있다.조선 철종 11년(1860년)에 시중공의 후손이며 스님인 보월 혜소(寶月慧昭)가 법당 및 우화루雨花樓를 중수하였으며, 고종 19년(1882년)에는 봉성 서린(鳳城瑞獜) 화상이 불상을 개금改金·중수하고 새로 불화를 조성하였다. 현재 대웅전·약사전·산령각에 내다 건 불화佛畫는 약사전 후불도를 제외하고는 모두 이때 조성된 것이다. 옛 기록으로는 견성암중수기見聖菴重修記, 견성암우화루기見聖菴雨花樓記, 견성암중수 각부 탱화신성기(見聖菴重修各部幀畵新成記) 등이 있다.8)

|

견성암(見聖庵) |

시중공이 수양할 때 홀로 마시던 우물이란 뜻의 독정獨井이 사찰 경내에 있다. 이 우물은 어떤 가뭄에도 물이 마르지 않아 인근 마을에 공동의 식수원이 되곤 하였다. 이러한 연유로 인근 사람들은 이 절을 『독정이 절』이라 하며, 산사의 아랜 마을을 독정리獨井里라 부른다. 또한, 이 절에는 시중공이 수양할 때 칩거했던 수양굴修養窟이 있고, 우리 조씨문중趙氏門中에 명성이 있던 분이 별세別世하면 가지가 하나씩 말라 죽었다는 노송老松이 있는데 이것은 시중공이 직접 심은 소나무라고 한다. 그러나 안타깝게도 6.25 전쟁중 폭격을 맞아 쓰러져 지금은 볼 수가 없다.

남북전쟁이 발발한 해인, 1950년경 이 소나무가 폭탄을 맞아 산령각山靈閣과 약사전 사이로 쓰러졌는데 신기하게도 이 두 전각은 멀쩡하고 천년노송千年老松만 죽었다는 일화가 전해지고 있다. 현존하는 건물로는 대웅전大雄殿과 약사전藥師殿(대방)·산령각 등이 있다.

대웅전에는 18세기에 조성된 석가여래삼불상(목조석가·아미타여래좌상만 현존)을 비롯해 1882년에 제작된 아미타후불도·신중도·현왕도 등이 있다. 약사전에는 고려말에서 조선 초까지 조성된 것으로 추정되는 석조약사여래좌상을 비롯하여 약사여래후불도(1900)·지장시왕도(1882)·치성광여래도(1882) 등이 모셔져 있다. 신축된 산령각에는 영산탱(1882)과 독성탱(1882)이 봉안되어 있다.

견성암을 중건하는데 신정익황후神貞翼皇后9) 의 역할이 지대하였다. 어진 국모國母께서 조상을 생각하는 정성이 심상치 않을 만큼 대단하셨다. 산령각에 봉안되어 있는 <석가삼존16나한도>의 화승은 혜고慧杲 봉간奉侃이다. 이 화기의 시주자는 황후의 조카인 혜인공 영화(惠人公 寧夏)10) 부부, 아들 동윤東潤, 그리고 소하공 성하(小荷公 成夏)11) 의 아들 동면東冕12) 등이 참여하고 있다. 불화의 시주자는 헌종의 후궁인 경빈김씨慶嬪金氏도 있다. 견성암의 불화들은 대부분 1882년에 조성되는데 이때 화주를 맡은 승려는 봉선 선린(鳳城瑞獜)이다.

|

<註> |

1) 見: 볼견, 뵐현으로서, 문중에서는‘성인(聖人)을 친견한 곳이다.’라는 뜻에서 견이라 하지 않고 현이라 읽는 것이 옳다고 주장하시는 분도 계시다.

2) 분암이라는 용어는 조선왕조실록에는 陵庵, 齋庵 등으로 사용되고 있으며, 문집에서는 墳庵이라는 용어가 주로 사용되고 있다.

3) 주수완 “남양주 견성암 조사보고서: Ⅰ. 남양주 견성암의 역사와 문화” 풍양조씨 대종회 2021

4) 자는 치회(稚晦), 호는 귀록(歸鹿)이다. 문과급제, 1734년 공조참판 시작으로 부제학, 이조·병조·호조판서 등의 요직 역임한다. 그 후 영의정에 올라 영돈령부사로 물러난다.

5) 자는 자장(子章), 호는 학당(鶴塘)이다. 이조판서·형조판서·공조판서·우참찬을 역임하고, 판돈녕부사·한성부판윤을 끝으로 관직에서 물러난다.

6) 자는 명서(明瑞), 호는 영호(永湖) 문과급제, 통신정사(通信正使)로서 일본에 다녀온 뒤, 대사간·한성부우윤, 예조·공조참판 및 공조판서를 차례로 역임하였다.

7) 바위에 뚫린 굴이다.

8) 유근자“남양주 견성암 조사보고서: Ⅱ. 남양주 견성암의 불교조각”풍양조씨 대종회 2021

9) 1808(순조 8)∼1890(고종 27). 조선 제23대 순조의 세자인 익종(翼宗)의 왕비이자 제24대 헌종(憲宗)의 어머니이다. 조대비(趙大妃)로 더 많이 알려져 있으며, 본관은 풍양(豊壤)이다. 풍은부원군(豊恩府院君) 석애공(石厓公) 만영(萬永)의 딸이다.

10) 1845년(헌종 11)~1884년(고종 21) 자 기삼(箕三), 호 혜인(惠人) 성균관대사성·이조참의를 거쳐 홍문관부제학, 공조판서·지중추부사에 올랐으며 갑신정변 때 피살당했다.

11) 1845(헌종 11)∼1881(고종 18) 자는 순소(舜韶), 호는 소하(小荷) 공조·예조의 판서를 거쳐, 1879년 이조판서, 판의금부사에 임명되고 1881년 의정부 좌참찬에 이르렀다.

12) 1883년(고종 20) 문과급제, 형조판서·공조판서를 역임하고, 의정부의 우참찬·좌참찬 등을 지냈다. 1902년(고종 39) 궁내부 특진관을 거쳐 의정부 찬정 등을 역임하다.