문화재 불상

(제목을 선택하시면 자세히 볼 수 있습니다.)

![]() 견성암 불상 문화재

견성암 불상 문화재

|

지정일자 |

유물종류 |

문화재 명칭 |

조성 시기 |

보존장소 |

|

2023. 5. 25 |

불상 |

목조석가여래좌상 |

조선 후기(18세기) |

대웅전 |

|

목조아미타여래좌상 |

||||

|

석조약사여래좌상 |

고려말 조선초기(14-15세기) |

약사전 |

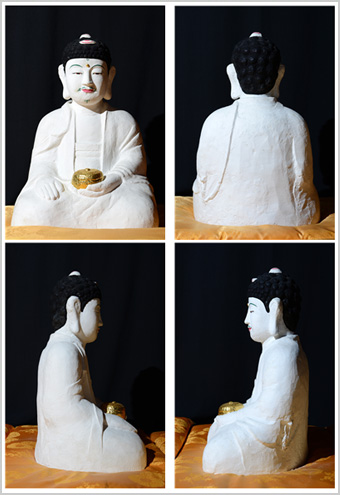

![]() 대웅전 목조석가여래좌상 및 목조아미타여래좌상(木造釋迦·阿彌陀如來坐像)

대웅전 목조석가여래좌상 및 목조아미타여래좌상(木造釋迦·阿彌陀如來坐像)

- 문화재 연혁, 유래, 특징

견성암(見聖菴)은 고려의 개국 공신인 조맹(趙孟)이 은거하여 수도하다가 약사여래를 친견하고 견성암(見聖菴)이라고 하였으며 1860년(철종 11) 조맹의 후손이며 승려였던 혜소(慧昭)가 법당 및 우화루(雨花樓)를 중수하였고, 1882년(고종 19)에 봉성 서린(鳳城瑞獜)이 불상을 개금·중수하고 새로 불화를 조성하였다. 현재 견성암의 대웅전, 약사전, 산령각에 봉안된 대부분의 불화는 1882년에 제작된 것이다. 견성암에 관한 자료로는 「견성암중수기(見聖菴重修記, 1860년)」, 「견성암 우화루기(見聖菴雨花樓記, 1860년)」, 「견성암 중수 각부탱 신화성기(見聖菴重修各部幀新畵成記, 1883년)」 등이 남아 있다.

|

<목조석가여래좌상> |

견성암 목조석가여래·아미타여래좌상은 조선 후기에 조성된 상으로 중형에 속하는 불상이다. 목조석가여래좌상의 크기는 높이 76.5cm, 무릎폭 49.5cm이고, 목조아미타여래좌상의 크기는 높이 67cm, 무릎폭 46.5cm이다. 조성발원문이 발견되지 않아 정확한 조성 연도와 조각승은 알 수 없으나 양식적인 특징으로 보아 18세기에 전라도와 경상도 지역에서 활발하게 활동한 조각승 상정(尙淨) 작으로 추정되며, 조성 시기는 18세기 중후반으로 짐작된다. 조각승 상정은 18세기 후반에 활동한 계초(戒初)·봉현(奉絃)·계심(戒心) 등과 함께 조각승 진열(進悅) 계보에 속하는 조각승이다. 이 시기의 불상은 통상적으로 전성기인 17세기 후반의 불상 양식 위에 장식성이 강해지고 도식화가 이루어졌다.

견성암 목조석가·아미타여래좌상의 상호(相好)는 남양주 흥국사 대웅보전 목조석가여래좌상, 고흥 흥덕사 목조석가여래좌상, 1755년 작 고창 문수사 목조석가여래좌상과 매우 유사한 편이다. 17~18세기 불상의 코는 일반적으로 원통형으로 큼직하게 표현되는 경향을 갖고 있는데, 견성암 목조석가·아미타여래좌상은 콧방울이 표현되고 있어 서로 구별된다. 이같은 코의 표현은 18세기에 활동한 조각승 상정의 작품에서 나타나는 특징이다.

견성암 목조석가·아미타여래좌상의 삼도 역시 목 전체에 걸쳐 등간격으로 나타낸 17세기 불상과 달리 아래로 내려 표현되었다. 또 오른쪽 어깨에 걸쳐진 대의 자락의 끝단이 물방울처럼 표현되던 것과 달리 칼날처럼 날카롭게 처리된 것 역시 견성암 목조석가·아미타여래좌상의 특징이다. 조각승 상정이 제작한 대부분의 불상도 오른쪽 어깨의 대의 자락이 물방울처럼 표현되었는데, 견성암 목조석가·아미타여래좌상처럼 대의 자락을 처리한 것으로는 상정 작으로 추정되는 남양주 흥국사 목조석가여래좌상과 서울 봉은사 영산전목조석가여래좌상(1745년) 등을 들 수 있다. 1745년 작 서울 봉은사 영산전 목조석가여래좌상은 수조각승 태원(泰元) 아래 상정은 3위로 제작에 참여하였다.

|

<목조아미타좌상> |

견성암의 목조석가·아미타여래좌상의 왼쪽 어깨 앞부분에 새겨진 몇가닥의 세로 주름과 팔뚝에 표현된 y자형 주름은 상정 작 불상에서 공통적으로 나타나는 표현이다. 또한 왼쪽 어깨의 측면에 걸쳐진 대의 자락이 수직으로 두 가닥이 내려오다가 앞자락은 왼손목으로, 뒷자락은 거의 수직으로 늘어지면서 대의 끝단이 사선을 그려 ‘인(人)’자 형으로 표현되었다. 이같은 표현법은 상정 작으로 추정되는 남양주 흥국사 대웅전 목조석가여래좌상을 비롯해 1713년에 진열(進悅)이 조성한 고양 상운사 목조아미타여래좌상, 1755년에 상정이 제작한 양주 회암사 목조아미타여래좌상과 고창 문수사 목조석가여래좌상 등에서도 나타나고 있다.견성암 목조석가여래좌상의 하체 옷주름 역시 상정 작 불상에서 나타나는 표현법이다.

즉 하반신을 덮은 군의(裙衣) 자락은 노출된 오른 발목 근처에서 세로로 S자형으로 마무리되었다. 또한 왼쪽 무릎에는 대의자락이 연잎형 주름을 형성하고 있다. 이러한 하반신의 군의 표현은 진열이 1706년에 조성한 곡성 서산사 목조관음보살좌상에서 나타나지만, 1713년 작 고양 상운사 목조아미타여래좌상에서는 표현되지 않는 반면, 상정과 계초(戒初) 및 봉현(封玹)이 제작한 불상에서 지속적으로 나타나고 있다.

견성암 목조석가여래좌상처럼 하반신의 S자형 군의 자락과 연잎형의 옷주름 표현은 상정이 제작한 것으로 추정되는 남양주 흥국사 목조석가여래삼존상의 협시 보살상, 3위로 참여한 서울 봉은사 영산전 목조석가여래좌상(1745년), 수조각승으로 조성한 부천 석왕사 목조관음보살좌상(1755년), 양주 회암사 목조아미타여래좌상(1755년), 고창 문수사 목조석가여래좌상(1755년), 합천 해인사 백련암 목조여래좌상(1761년), 포항 오어사목조석가여래삼불좌상(1765년) 등에서도 공통적으로 보인다.

이와 같이 견성암 목조석가·아미타여래좌상은 넓은 이마, 입체적인 콧방울, 입가에 미소를 띤 상호 표현, 목에서 아래로 내려온 삼도, 오른 어깨 대의 자락의 날카로운 주름, 왼쪽 어깨 측면에 표현된 ‘인(人)’자형 주름, 하체에 표현된 S자형과 연꽃잎 옷주름 등은 18세기 중후반에 상정이 제작한 불상에서 나타나는 특징이다. 특히 남양주 흥국사 대웅전의 목조석가여래삼존상과 양식적으로 친연성을 보이고 있는 점은, 조각승 상정이 18세기에 주로 왕실 원찰의 불상 조성과 깊게 연관되어 있는 것을 짐작케 한다.

- 문화재 가치

견성암 대웅전의 목조석가·아미타여래좌상은 18세기 중후반에 조각승 상정 또는 그 유파에 의해 조성된 것으로 추정된다. 견성암 목조석가·아미타여래좌상은 조선후기에 유행한 석가여래·약사여래·아미타여래 삼불상으로 조성되었지만 현재는 두 구만 남아 있다. 이 두 존상과 양식적으로 유사한 것으로는 18세기 중후반에 조성된 남양주 흥국사 대웅보전 목조석가여래삼존상을 들 수 있는데, 이 불상을 조성한 조각승은 상정으로 추정되고 있다.

조각승 상정은 주로 전라도와 경상도 일대에서 활동하였지만 경기도의 조선시대 왕실 원찰인 남양주 흥국사 목조석가여래삼존상과, 1745년에는 또 다른 왕실 원찰인 서울 봉은사 영산전 목조석가여래삼존상 조성에 수조각승 태전 아래 3위로 참여한 적이 있다. 따라서 18세기에 활동한 조각승 상정은 왕실과 관련된 사찰의 불상 조성과 관련이 있음을 알 수 있다.

견성암 목조석가·아미타여래좌상은 1882년(고종 19)에 개금·중수 당시에 헌종의 후궁인 경빈 김씨와 동생 김문현 부부의 시주로 <아미타불회도>가 후불도로 조성된 사실로 미루어 보아, 견성암 목조석가·아미타여래좌상의 개금·중수에도 경빈 김씨를 비롯한 왕실 인물들이 참여하였을 것으로 추정된다. 경빈 김씨는 풍양 조씨 가문에서 배출한 신정왕후 조씨의 며느리이며, 신정왕후와 돈독한 관계를 유지하였기 때문에 풍양 조씨 대종중의 분암인 견성암에 시주하였던 것이다.

견성암은 조맹이 학문과 수양에 정진하였다는 굴 앞에 묘소를 수호하기 위해 세운 분암으로 17세기부터 풍양조씨 대종중은 묘위답(墓位畓)을 마련하여 견성암에 귀속시켜 승려들에게 경제적 기반을 제공해 주었다. 또한 1760년에는 묘위답을 추가로 매입하여 견성암에 소속시켰으며 엄격한 규정을 만들어 분암의 승려들을 보호하였다. 따라서 풍양 조씨의 종중 활동이 활발해지는 18세기에 현재 대웅전의 목조석가·아미타여래상이 조성된 것으로 여겨진다.

견성암 목조석가·아미타여래좌상은 18세기에 활발하게 활동한 조각승 상정 작을 추가로 밝히는 자료라는 사실과 현재 견성암에 남아있는 불화와 함께 1882년에 개금·중수하였다는 기록을 통해, 당시 불사의 상황을 추정할 수 있다는 점에서 중요한 문화재적 의의와 가치를 가지고 있다.

![]() 약사전 석조약사여래좌상(石造藥師來如坐像)

약사전 석조약사여래좌상(石造藥師來如坐像)

- 문화재 연혁, 유래, 특징

견성암(見聖菴)은 고려의 개국 공신인 조맹(趙孟)이 은거하여 수도하다가 약사여래를 친견하고 견성암(見聖菴)이라고 하였다고 한다. 현재 견성암의 주요 법회는 대방으로 건립된 약사전에서 이루어지고 있으며, 이곳에 석조약사여래상이 봉안되어 있다. 약사전 석조약사여래좌상은 호분이 전체적으로 칠해져 있어 백불(白佛)처럼 보인다. 파손된 무릎 부분은 현재 보수한 상태이며 「견성암 중수 각부탱 신화성기(見聖菴重修各部幀新畵成記, 1883년)」의 기록에 의하면 1882년(고종 19)에 개분(改粉)하였다는 사실을 확인할 수 있다. 견성암 석조약사여래좌상의 높이는 56cm이며, 무릎폭은 39cm이다. 약사여래좌상은 무릎 부분을 보수한 흔적이 있으며 재료는 화강암으로 추정된다. 현재는 호분이 두텁게 칠해져 있기 때문에 향후 호분을 제거한 후 원형을 확인할 필요가 있으며, 손상 부위에 대한 보존 처리 및 보수가 필요할 수 있다.

견성암 석조약사여래좌상의 상호는 양감이 있는 편이며 머리카락은 나발(螺髮)이다. 머리와 육계(肉髻)의 구별은 두렷하지 않고 머리 중간에는 반월형의 중앙계주(中央髻珠)가 있고, 머리 정상에는 원통형의 정상계주(頂上髻珠)가 표현되었다. 조선 후기 불상과는 달리 중앙계주가 머리 정상으로 이동해 정상계주와 거의 맞붙어 있다. 이러한 표현은 고려 말 조선 초의 불상에서 나타나고 있다. 두 귀는 어깨에 닿을 정도로 크며 귓불도 도톰하다. 두 눈은 그다지 길게 표현되지 않았고, 양 미간에는 백호를 도드라지게 표현하였다. 코는 입체적이며 사실적으로 표현되었고 미소를 띤 입은 작은 편이다.두껍게 바른 호분으로 인해 뚜렷하지 않지만 목에는 등 간격의 삼도가 표현되었고, 가슴 앞을 가린 승각기는 일직선의 두 줄 띠형태로 처리되었다. 오른손은 무릎 위에 놓아 항마촉지인을 짓고 있으며, 배 앞의 왼손으로는 뚜껑이 있는 큼직한 약기(藥器)를 들고 있다.

견성암 석조약사여래좌상처럼 뚜껑이 있는 큰 약그릇을 들고 있는 약사여래상은 드문 편이다. 현재 들고 있는 약기는 매우 큰 편이며 신체 비율상 두 손 역시 크게 표현되었다. 착의법은 부견의(覆肩衣) 위에 대의(大衣)를 걸친 변형 우견편단이다. 오른쪽 어깨에 걸쳐진 부견의 자락은 수직으로 내려와 대의 속으로 삽입되었다. 오른쪽 어깨를 덮은 대의자락은 부드러운 주름을 형성하고 있다. 대의 자락은 오른쪽 어깨를 덮고 복부를지나 다시 왼쪽 어깨 뒤로 넘겨져 단순한 형태의 연잎 모양으로 처리되었다. 왼쪽 어깨와 손목에는 굵은 옷주름이 사실적으로 표현되었다. 하반신은 파손되어 수리되었기 때문에 옷주름 형태는 자세히 알 수 없다.

|

<석조약사여래좌상> |

견성암 석조약사여래좌상의 가장 큰 도상 특징은 항마촉지인 상태에서 뚜껑에 꼭지가 있는 약기를 들고 있는 점이다. 이 같은 도상 특징은 1628년에 수종사 탑에서 발견된 인목대비 발원 금동약사여래상에서도 찾을 수 있다.

순원왕후가 발원한 흥천사 석조약사여래좌상(1829년)이 발우형 약기를 들고 있는 것과는 다른 도상이다. 견성암 석조약사여래좌상은 통일신라 때 유행한 항마촉지인형 약기인 도상을 계승하고 있는 것을 알 수 있다. 수종사 탑 출토 금동약사여래좌상(1628년)과 흥천사 석조약사여래좌상(1829년)과의 양식 비교를 통해서도 견성암 석조약사여래좌상의 조성 시기가 앞서는 것을 확인할 수 있다.견성암 석조약사여래좌상의 특징은 굵은 나발, 중앙계주와 정상계주의 표현 등에도 나타나고 있다. 견성암 석조약사여래좌상과 머리의 표현이 유사한 상으로는 조성의 하한 연도가 1388년 이전인 광주 자운사 목조아미타여래좌상를 들 수 있다. 오른쪽 어깨 위 대의의 옷주름, 부견의(覆肩衣) 자락이 전면에 직선으로 표현된 점, 왼팔에 사선으로 표현된 옷주름도 두 존상에서 공통으로 나타나고 있다.

견성암 석조약사여래좌상의 머리 정상쪽으로 이동한 중앙계주가 정상계주와 맞붙어 있는 표현과 머리 전체에 굵은 나발을 나타내고 있는 것 등은 보은 법주사 상고암 석조아미타여래좌상과 매우 유사하다. 가로로 길지 않은 눈, 도드라진 백호, 입체적으로 표현한 코, 작은 입, 균일한 간격의 삼도, 오른 어깨에 걸쳐진 부드러운 대의 자락, 항마촉지인의 수인 등에서 두 상 사이의 친연성을 찾을 수 있다.

견성암 석조약사여래좌상의 나발과 중앙계주 및 정상계주의 표현과 유사한 예로는 조선 전기에 제작된 연기 비암사 소조아미타여래좌상과 청주 보살사 목조아미타여래좌상 등을 들 수 있다. 청주 보살사 목조아미타여래상은 중앙계주와 정상계주가 분리되지 않고 하나로 표현되었지만 굵은 나발의 표현이 유사하다. 두 존상에 비해 견성암 석조약사여래상의 상호는 턱이 각지지 않고 좀 더 부드럽게 표현되었다.

견성암 석조약사여래좌상은 고려 말에 제작된 마곡사 5층석탑에 새겨진 약사여래상과 가슴 앞에 일직선으로 표현된 승각기 끝단, 오른쪽 어깨 위에 얹혀진 대의 자락, 왼손에 든 약기의 표현, 왼쪽 팔뚝에 표현된 옷주름 등에서 유사성을 찾을 수 있다. 그러나 마곡사 5층석탑에 새겨진 약사여래상은 견성암 약사여래좌상에 비해 어깨를 약간 움츠리고 있는 점에서는 차이가 있다.

또한 견성암 석조약사여래좌상은 1348년에 조성된 경천사지 10층석탑의 오른손으로는 석장을, 왼손으로는 약기를 든 약사여래좌상과도 비교된다. 두 존상은 약사여래상이라는 점에서는 같은 도상이지만 오른손의 표현법에서는 차이가 있다. 견성암 석조약사여래좌상은 오른손으로 항마촉지인을 한 통일신라시대에 유행한 약사도상을 계승하고 있는 반면, 경천사지 10층석탑의 석장을 든 약사여래좌상은 돈황 지역에서 유행한 약사도상을 수용하고 있다. 양식적인 면에서도 옷주름의 표현을 비롯한 전체적인 면에서 견성암의 석조약사여래좌상은 경천사지 10층석탑의 약사여래좌상에 비해 형식화가 진행되었다.

앞에서 살펴본 바와 같이 고려 말 조선 전기에 조성된 불상과 견성암의 석조약사여래좌상의 양식을 비교한 결과, 남양주 견성암 석조약사여래좌상은 고려 말에서 조선 전기에 제작된 것으로 추정된다.

- 문화재적 가치

견성암 석조약사여래좌상은 견성암을 창건한 조맹과 관련된 설화를 갖고 있는 존상이다. 견성암에 남아 있는 「견성암 중수기(見聖菴重修記, 1860년)」에는 “옛터에 사찰을 세우고 전토를 사 놓고 공[조맹]의 묘에 제사를 지내며 원불(願佛)을 공양하니, 원불은 곧 공이 일찍이 예로 섬겼던 것이라 한다.”는 내용이 있다. 즉 조맹이 원불로 모셨던 상에 공양을 올렸다는 내용으로 보아 약사여래좌상은 전통적으로 견성암의 주불로 신앙되어 왔던 것으로 짐작된다.

또한 「견성암 중수 각부탱 신화성기(見聖菴重修各部幀新畵成記, 1883년)」에는 “심덕(心德)을 수양한 지 몇 년 만에 약사존불의 광명을 친히 보았으니 전룡견인(田龍見人)의 뜻이다.…(중략)…집안의 후손들이 선조의 자취가 없어질까 두려워하여 이 산에 암자를 두어 약사여래를 친견한 뜻을 나타내고자 하고 견성(見聖)으로 암자의 이름을 삼았다.”는 내용이 있다.

조맹은 약사여래를 친견한 후 원불로 삼았고 후손들은 조맹의 자취를 남기고자 견성암을 창건하고 약사여래를 봉안했던 것으로 추정된다. 그리고 1882년(고종 19)에는 봉성 화상이 여러 존상을 개금·개채하였고 각부의 탱화를 새로 조성하였던 것이다. 이 기록을 통해 약사전[대방]의 석조약사여래좌상은 견성암에서 중요시 여겼던 것을 알 수 있으며, 1882년(고종 19)에 개채되었던 사실을 확인할 수 있다. 견성암 석조약사여래좌상의 가장 두드러진 특징은 항마촉지인을 한 약기인 도상과 상호의 표현에서 찾을 수 있다. 특히 조선시대 왕실 발원 약사여래상 도상이 선정인을 한 약기인을 취하고 있는 점과는 다른 것으로, 통일신라시대에 유행한 항마촉지인을 한 약기인 도상을 계승하고 있다. 또한 머리 전체에 표현된 굵은 나발, 머리 정상 쪽으로 이동한 큼직한 중앙계주, 정상에 표현된 정상계주 등은 고려 말 조선 초기의 불상에서 나타나는 특징이다.

따라서 조선시대 풍양 조씨 종중의 분암으로 건립된 견성암의 주불로 봉안된 석조약사여래좌상은 통일신라 때 유행한 약기인 도상을 계승하고 있고, 조성 시기는 고려 말 조선 초로 추정되기 때문에 중요한 문화재로 보존할 가치가 있다.