성씨의 발생과 변천

|

|

우리나라 성씨姓氏 제도가 중국의 영향을 받았지만, 그것의 수용 및 보급, 분화과정과 본관의 세분과 통폐합 등 성씨체계가 특이하고, 성명의 구성이 복잡하며 고유한 점이 많다는 것을 발견할 수 있다. 먼저 한국인의 인명을 살펴보면 성姓과 본관本貫은 가문家門을, 이름은 가문의 대수代數를 나타내는 항렬行列과 개인을 구별하는 자字로 구성되어 있어, 한 개인의 구별은 물론 가문家門과 세대世代까지 나타나는 세계에서 그 유례를 찾아보기 힘든 특이한 성명체계이다.

한국인의 성姓은 남계男系의 혈족을 표시하는 칭호로서, 말하자면 우리나라의 성은 가족 전체를 대표하는 공동의 호칭이 아니라, 부계父系 위주의 가계 그 자체를 본위로 한 칭호이다. 또한, 전통적으로 혈연적인 귀속의식과 뿌리 깊은 성씨의식을 강하게 지니고 있다. 호적에 반드시 본관本貫을 적어넣어 부계혈통을 밝힌다든지, 동성동본同姓同本 사이의 혼인을 금기시한다든지, 또는 각 문중門中에서 족보族譜를 편찬한다든가, 또 이름을 지을 때 항렬을 따진다든가 하는 일이 그 단적인 표현이다.

“성姓 불변의 원칙”도 우리 「민법」의 두드러진 점이다. 가령, 여자가 시집을 가서 남편의 호적에 들어가더라도 남편의 성을 따르지 않고 본래의 자기 성姓을 유지한다. 그래서 같은 호주 밑에 한 가구로서 살면서도 할머니의 성, 어머니의 성, 며느리의 성이 각기 다르기 마련이다. 그에 반에 이탈리아·스위스·오스트리아·독일·브라질 등에서는 원칙적으로 아내는 남편의 성을 따른다. 영국이나 미국에서도 법률상의 의무는 아니지만, 아내가 남편의 성을 따르는 것은 관습이다.

한국적 성씨체계가 본격적으로 정착되는 시기는 고려 초기였다. 후삼국시대의 격심한 사회적 변동에 따른 신분제의 재편성과정에서 태조 왕건王建은 반도를 재통일한 다음 당대의 실질적인 지배세력을 대표했던 전국의 호족豪族을 각 출신 지역별로 정치적 역학관계를 고려하여 지역적·신분적으로 재편성하였고, 이러한 성씨체계가 뒷날 1454에 완성한『세종실록 지리지地理志』의 성씨姓氏로 나타났다.

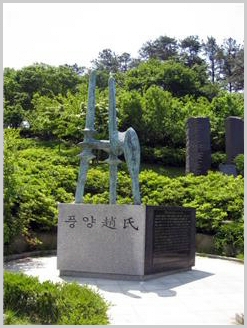

고려 초기에 전국 주·부·군·현과 향·소·부곡 등 군현과 임내任內별로 분정된 성씨의 구성 요소는 읍치邑治의 지배성단인 인리성人吏姓과 촌락 지배성단인 백성성百姓姓 및 각종 임내성이었다. 이들 성씨의 수장들은 후삼국 시대에는 성주·촌주 등의 직함을 지니면서 지배세력을 대표했던 이른바 호족이며, 고려의 개국과 통일에 적극적으로 참여함으로써 각 각 출신지·거주지별로 토성(土姓:토박이성)이 되었다. 그 결과 고려시대에 진출한 귀족과 고급 관인을 출신 성씨별로 분석해 보면, 소수의 중국·발해계의 귀화인·유민을 제외하면 그 나머지는 모두 군현郡縣의 토성土姓들이었다. 풍양조씨는『세종실록 지리지地理志』에 의하면 양주도호부 내 풍양현豐壤縣의 유일한 토성土姓이라 기록하고 있다.

세종실록 148권, 지리지 경기 양주 도호부

본부本府의 토성土姓이 4이니, 한韓·조趙·민閔·신申이요, 내성來姓이 5이니, 함咸(양근(楊根)에서 왔다.) ·박朴(춘천(春川)에서 왔다.) ·홍洪(남양(南陽)에서 왔다.)·최崔(수원(水原)에서 왔다.) ·부夫 (과천(果川)에서 왔다.) 요, 망성亡姓이 2이니, 정鄭·예艾이다. 견주見州의 토성土姓이 7이니, 이李·김金·송宋·신申·백白·윤尹·피皮요, 사천현沙川縣의 토성土姓이 1이니, 경耿이며, 망성亡姓이 4이니, 이李·임任·송宋·허許이다. 풍양현豐壤縣의 토성土姓이 1이니, 조趙요, 망성亡姓이 4이니, 이李·강姜·윤尹·유劉이다.

풍양현 지명의 변천 과정도 이렇게 기록하고 있다.

농양현農壤縣은 본래 고구려의 골의노현骨衣奴縣인데, 신라가 황양荒壤으로 고쳐서 한양군漢陽郡의 영현領縣을 삼았고, 고려에서 풍양현豐壤縣으로 고쳐, 현종顯宗 무오에 양주楊州 임내任內에 붙였다가, 뒤에 포주抱州에 옮겨 붙였으며, 금상今上 원년元年 기해에 다시 양주도호부에 붙였다.

후삼국시대 호족豪族들은 왕건王建과의 연결과정에서 개국 관료와 태조공신(太祖功臣:三韓功臣)이 되고 각기 성과 본관을 분정分定 또는 하사받기도 하였다. 태조가 군현토성의 분정 배경에는 신라의 골품제도를 청산하고 새 왕조를 담당할 새로운 지배 신분을 편성하는 데 있었다. 결과적으로 성씨체계의 확립은 군현별로 각기 토성이 분정에서부터 시작된다.

우리나라의 성씨는 고대국가 형성기부터 사용되었다고 한다. 『삼국사기三國史記』·『삼국유사三國遺事』에 의하면, 고구려에서는 국호인 고구려와 관련한 고씨高氏 성이 있었고 백제는 부여 계통인 시조 온조溫祚의 혈통을 딴 부여씨扶餘氏가 사용되었으며, 신라에는 박·석·김의 세 왕족 성씨와 6부의 6성(이李·최崔·정鄭·손孫·설薛·배裵)이 초기부터 이용되었다고 한다. 가야의 수로왕도 황금알에서 탄생했다 하여 김씨金氏 성姓을 사용했다고 한다.

한자식 성씨가 보급되기 시작한 것은 삼국시대 말부터인데, 당시 성씨는 국왕을 중심으로 한 지배층이 정치적 편제를 이루는 한 수단이었다. 따라서 국왕이 특정 지역의 지배 집단에게 성을 내리는 사성賜姓 형식을 통해 성씨가 주로 보급되어갔다. 왕실·귀족과 같이 최상층 지배집단이 성을 갖게 되었으며, 대부분의 백성들은 윤랑允良이나 우로于老, 지백호智伯虎, 소벌도리蘇伐都利 식으로 이름만을 썼다. 또한, 성을 쓰는 경우에도 본관이 없는 것이 보편적이며, 지금과 같이 항렬을 맞추거나 한자식으로 작명하지도 않았다. 성씨의 수도 많지 않았다. 고구려에는 해解·예禮·송宋·목穆씨 등 10여 종류가 사용되었고, 백제·신라도 이 범위를 벗어나지 못했다. 사沙·연燕·왕王·고이古爾·흑치黑齒 등은 백제의 성이며, 박朴·석昔·김金의 3성을 비롯해 이李·최崔·정鄭 등은 신라 때의 성이다.

고려는 우리나라 성씨의 발전과정에서 매우 중요한 시대이다. 오늘날의 성과 본관체계의 원형이 이 시기에 마련되었다. 풍양조씨豐壤趙氏는 고려 초에 탄생한 대표적인 사성賜姓이다. 일부 집안 자료에 의하면 맹孟이라는 이름을 하사받았다는 사명설賜名說 주장하기도 한다. 940년(태조 23)경 태조 왕건이 전국 군현郡縣 각 지역의 유력한 토착 호족들에게 특정한 성씨를 부여하는 정책을 시행했는데, 이는 태조가 실질적인 지배세력인 호족들을 새로운 국가 질서 아래로 끌어들여 국가의 안정을 도모하기 위한 정책이었다. 예를 들면 수원水原에 사는 유력자에게 백白이라는 성姓을 사성賜姓하며 본관은 수원이 되고 성은 백이 되듯이 풍양조씨의 시조인 맹孟이 명名을 사명賜名받게 되는 과정은 다음과 같다.

조맹趙孟의 원래 이름은 바우巖이다.

공公은 풍양현(현 남양주군 진건면 송능리) 독정산獨井山의 암석 밑에서 태어나 농사를 지으며 천마산 기슭 바위 동굴에 은둔해 살았던 도인이었다. 세상에 전해지기를 당시 신라를 정벌하던 고려의 태조 왕건은 영해寧海지방 전투에서 신라군에 참패를 당하여 휘하의 장군들을 모아놓고 중지를 모았을 때 한결같은 대답은 풍양현에 숨어 사는 바우 도인의 지략을 빌리자는 것이었다. 이에 왕건이 공를 찾으니 당시 나이가 70세이었다. 이때부터 공께서는 남쪽 지방 정벌의 길에 올라 뛰어난 지략과 용맹으로 고려 통일을 이루자 태조 왕건이 맹孟이란 이름을 내렸다. 공은 여러 번의 전투를 승리로 이끈 공로로 벽상공신이란 훈호勳號를 하사받았으며, 벼슬은 문하시중門下侍中 평장사平章事에 이루었다. 지금도 천마산에는 왕건을 만났다는 암굴巖窟이 있으며, 후손들은 이를 추모하기 위해 절을 짓고 현성암見聖菴이라 하였으니 창건한 연대는 정확히 알 수 없고 아직도 수호하여 오고 있다.

고려 군현의 읍치, 속현, 향·소·부곡, 촌락 등은 개별적인 행정단위이기도 했지만 각 거주민들의 사회적 신분, 국가에 대한 의무 정도를 결정하는 지역적 구획이기도 했다. 이때 군현의 읍치를 본관으로 하는 성은 지배층에 속했고, 촌락이나 향鄕·소所·부곡部曲 등은 국가에 대한 조세租稅·공부貢賦·역역力役 등의 부담을 져야 하는 피지배층이었다. 따라서 당시에는 본관을 통해서 그 성씨의 사회적 신분을 살필 수 있었다. 한편 이러한 성씨체계는 각 성과 본관의 우열을 결정하는 주요한 기준으로도 작용했다. 국가에 의해 정해진 본관은 그 바탕이 된 구역의 성격에 따라 격차가 있었고, 신분과 지역에 따라 본관이 가지는 의미는 서로 달랐다.

이처럼 사회 신분과 사회적 지위를 결정하고 드러내는 데 중요한 역할을 했던 고려의 성과 본관체계는 조선시대에도 계속되었다. 강상윤리綱常倫理를 중시하는 주자학이 발전함에 따라 동일혈족불혼同一血族不婚의 관습이나 동성불혼同姓不婚의 원칙 등이 이전 시기보다 훨씬 강화되기도 했으나 기본성격은 그대로였다. 양반과 중인, 양인, 천민의 차별적 신분이 엄격히 구분된 사회에서 성과 본관의 성격은 한 가문 또는 개인의 사회적 성격을 결정하는 주요한 지표였다. 양반은 양민이 지는 일체의 국역國役을 면제받을 뿐만 아니라 지배 신분으로서의 특권을 누릴 수 있었는데, 이를 보증하는 것은 양반의 성姓과 본관本貫이었다.

성과 본관이 가지는 의미가 중요함에 따라 가계의 내력과 구성원을 일목요연하게 정리한 족보族譜가 활발히 편찬되고 이를 밑받침하는 보학譜學도 크게 발전한다. 1565년(명종 20)「문화유씨가정보(文化柳氏嘉靖譜)」의 발간 이래 양반 성씨·가문에서 일반화되었던 족보간행은 가문의 우월성을 지키고 양반으로서의 특권을 유지하는 데 필수적이었다. 고려의 씨족 가보·가첩·족보의 전통을 이은 이 시기 족보는 이념적으로는 적장자 상속, 부계 혈연의 계승을 강상윤리 실천의 핵심으로 여기는 주자학적 종법에 바탕을 두면서도, 사회적으로는 혈연의 순수성을 확보하여 양반의 지위를 보장할 수 있는 주요한 근거였다.

대한제국에서 1903년~1908년 사이에 칙명으로 편찬『증보문헌비고增補文獻備考』에 의하면, 김씨의 본관 수는 499개, 이씨 451개, 조씨는 230개 등이었다. 그러나 현존하는 본관은 김씨 280개, 이씨 100개, 조씨 20개 미만이다. 이처럼 같은 성이기는 하지만 본관이 다른 경우가 많은데, 이는 같은 성을 사용하면서도 혈족이 다른 경우가 무수히 많음을 표시하는 것이다. 그러나 성과 본, 그리고 동족의 관계는 반드시 일치하지 않는 경우도 많다. 같은 시조 밑에 2성으로 나누어진 안동권씨安東權氏와 안동김씨安東金氏, 김해김씨金海金氏와 김해허씨金海許氏, 연안이씨延安李氏와 연안허씨延安許氏 같은 이성동본異姓同本도 있고, 이와는 달리 외형상 동성동본同姓同本이지만 실제 시조를 달리하는 성씨도 있다. 김해김씨는 신라 경순왕敬順王과 가야의 수로왕首露王으로 시조를 달리 삼고 있으며, 강릉최씨江陵崔氏는 최문한崔文漢과 최입지崔立之로 각각 시조로 파派를 달리하고 있다.

조씨를 성으로 하고 현존하는 본관은 김제金堤, 밀양密陽, 백천白川, 순창淳昌, 양주楊州, 옥천玉川, 임천林川, 직산稷山, 진보眞寶, 태원太原, 평산平山, 평양平壤, 풍양豐壤, 한양漢陽, 함안咸安, 함양咸陽, 횡성橫城 17개 본관으로 분파되어 있다. 그러나 같은 성이기는

하지만 혈족이라는 근거가 희박하고 상고할 수도 없다. 따라서 다른 성씨와는 달리 동성이라고 해서 동원동근同原同根을 주장하지 않는다. 물론 풍양, 양주, 한양의 조씨는같은 근원에서 분파되었다고 주장도 있어 선대부터 통혼通婚을 금하는 풍습이 아직도 남아 있다. 조선조 현종에 이르기까지는 동성이본同姓異本이라도 통혼을 금했기 때문에 최근까지 같은 성씨끼리 결혼하지 않았던 관례慣例가 있다.

조씨를 성으로 하고 현존하는 본관은 김제金堤, 밀양密陽, 백천白川, 순창淳昌, 양주楊州, 옥천玉川, 임천林川, 직산稷山, 진보眞寶, 태원太原, 평산平山, 평양平壤, 풍양豐壤, 한양漢陽, 함안咸安, 함양咸陽, 횡성橫城 17개 본관으로 분파되어 있다. 그러나 같은 성이기는

하지만 혈족이라는 근거가 희박하고 상고할 수도 없다. 따라서 다른 성씨와는 달리 동성이라고 해서 동원동근同原同根을 주장하지 않는다. 물론 풍양, 양주, 한양의 조씨는같은 근원에서 분파되었다고 주장도 있어 선대부터 통혼通婚을 금하는 풍습이 아직도 남아 있다. 조선조 현종에 이르기까지는 동성이본同姓異本이라도 통혼을 금했기 때문에 최근까지 같은 성씨끼리 결혼하지 않았던 관례慣例가 있다.

조趙씨는 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 1,055,567명으로 조사되었다. 인구는 한양조씨(31.2%)가 가장 큰 비중을 차지하며, 그다음으로 함안조씨(26.3%), 풍양조씨(12.6%), 배천조씨(6.7%), 옥천조씨(5.1%), 평양조씨(4.2%) 순으로 되어있다.

2000년도 통계청 조사에 의한 가구 수 및 인구는 306,022가구 964,913명으로 전국 가구 구성비 2.1%로 284개 성 중 제7위에 속한다. 이중 풍양조씨는 35,009가구 113,798명으로 전체 성씨의 본관별 인구순위는 78위이며, 조씨 중에서는 한양, 함안에 이어 3위이다. 1985년도 109,433명에 비해 4365명이 증가를 했지만, 순위는 4계단 하락했다. 인구 증가율이 완만한 것은 60년대 이후 가족계획에 따라 한둘만 낳고 일찍이 단산하는 풍조와 무관하지 않다. 2024년을 기준으로 한다면 하락세를 면치 못할 것이다. 한 집안은 물론 가문의 융성은 자손의 번창과 무관하지 않다. 명문 풍양조문의 전통을 잇기 위해서는 자손의 번성이 우선이라는 사실을 후손 모두가 되새겨봐야 한다.