풍양조씨 족보간행 역사

|

|

족보族譜는 한 가문의 계통과 혈통 관계를 기록한 책이다. 족보를 보첩譜牒이라고도 하자만 한 가문의 계통과 혈연관계를 부계중심으로 정리한 도표형식의 책으로 가문의 단합과 조상에 대한 공경이라는 유교적인 가족관을 바탕으로 제작한 것이다. 족보는 가계家系의 연속을 실증하는 것으로 일가一家의 역사를 표시하고 있다. 그러므로 가계의 연속連續을 존중하는 사회에서 계보의 기록을 보존하는 것은 당연한 요구이다. 특히나 세상의 숭경崇敬을 받기에 명망名望이 있는 역사적 인물이 있을 때는 그 유업을 찬양하고 스스로 그 후손임을 밝히는 것은 더더욱이 중요시했다.

기록에 의하면 우리 풍양조씨의 족보는 창강공 속(滄江公 涑)으로부터 시작되었다고 한다. 공은 부친의 억울한 죽음으로 인조반정仁祖反正에 가담하였지만, 벼슬에는 관심이 없었고 오직 학문과 서화書畫로 일생을 청빈하게 보낸 분이다. 보학譜學에도 연구가 깊었는데 해박한 보학적 지식을 바탕으로 선대와 그 외가의 사적을 정리한『사선록思先錄』을 남겼다. 공은 일찍이 시조 시중공의 사적을 쓰고 회양공의 묘표를 찬하였으며 가보家譜를 만들었다. 송창공 종운(松窓公 從耘)이 『씨족원류氏族源流』를 편찬할 때도 숙부인 창강공이 지대한 영향을 미쳤다고 하서공 경(荷棲公 璥)은 그의 문집에서 이를 증언하고 있다.

이 무렵 상주에서는 검간공黔澗公의 장남인 초은공 기원(憔隱公 基遠)이 또한 가보家譜를 정리하였다. 임천에서는 동곡파東谷派인 취수정공 시정(醉水亭公 始鼎)이 그 아우인 지중추공 시진(知中樞公 始晉)와 함께 족보 수정작업을 하였다. 그 수정본을 소론의 영수로 영의정을 8차례 지낸 명곡 최석정(明谷 崔錫鼎)이 그도 외손이라며 서문을 썼다.

풍양조씨대종회의 최초 모임은 포저공 익(浦渚公 翼)을 비롯한 많은 종인이 참여하여 평장平葬되었던 시조의 묘소를 다시 봉축하며 제사를 올린 인조 8년(1630) 10월 10일의 모임이라 할 수 있다. 그 뒤 다소 간극間隙은 있었지만, 숙종 14년(1715) 4월 5일 동강공 상우(東岡公 相愚)의 발의로 열렸던 종회이다. 이때 비로소 족보를 간행하자는 발의가 있었다.

그 이후 여러 가문의 가승家乘을 취합했지만, 취수정공이 편찬한 가승을 원본으로 삼아 초본과 대조하고 수차례의 수정을 가한다. 이 작업은 귀록공 현명(歸鹿公 顯命)의 큰 형님인 귀락정공 경명(歸樂亭公 景命)이 주도적 역할을 했다. 공은 10여 년간의 오랜 작업 끝에 3책의 초고가 완성된다. 그러나 안타깝게도 생가 종조부從祖父인 동강공과 귀락정공은 족보가 간행되기도 전에 모두 별세하신다. 그 일을 이어받아서 하신 분은 귀락정공歸樂亭公의 장자인 현감공 재건(縣監公 載健)이었다. 당시에 귀록공歸鹿公의 작은댁 종형從兄인 묵소공 석명(墨沼公 錫命)께서 강원 관찰사로 재임 중이었으므로 현감공은 꼼꼼하게 교정을 하여 강원감영(江原監營; 원주)에 간역刊役을 요청한다.

영조 4년(1728. 3 戊申)에 간역이 거의 완료되어 귀록공 현명(歸鹿公 顯命)은 발문跋文 쓴다. 판각板刻은 남양주의 견성암見聖菴에 보관할 계획까지 수립하였다. 그러나 그해 3월에 이인좌의 난이 일어나 강원도의 방비를 굳건히 할 필요성이라는 명분으로 묵소공墨沼公은 교체되며, 8월에 내직인 대사간으로 전직된다. 결국, 족보간행 사업은 시작 직전 중단이 된다. 그 이후 3년만인 영조 7년(1731 신해년)에 귀록공께서 경상도 관찰사로 임명되어 부임하며 경상감영(慶尙監營; 대구)에서 간행된다. 이를 우리는 풍양조씨豐壤趙氏 창간세보創刊世譜인 신해보辛亥譜라 칭한다.

신해보는 숙종 41년(1715, 乙未)에 발의하여 무려 17년 만에 이루어진 사업이었다. 모두 3책의 목판본이다. 일평 남권(一平 南權)선생의 증언에 의하면, 이 창간보 목판은 부여 덕림병사德林兵舍 회양공 신(淮陽公 愼)의 재실에 한 질이 보관되어 있다. 그리고 1979년 한국에 온

하버드대학교 Edward

W. Wagner박사1)가 소장했던 목판 한 질을 풍양조씨화수회에 기증하여 대종회가 보관하고 있다. 하버드대학에서 한국학을 전공한 와그너박사는 주요 연구성과를 집대성한 『조선왕조 사회의 성취와 귀속(Achievement and Ascription in Joseon Dynasty)』의 저자이기도 하다.

신해보는 숙종 41년(1715, 乙未)에 발의하여 무려 17년 만에 이루어진 사업이었다. 모두 3책의 목판본이다. 일평 남권(一平 南權)선생의 증언에 의하면, 이 창간보 목판은 부여 덕림병사德林兵舍 회양공 신(淮陽公 愼)의 재실에 한 질이 보관되어 있다. 그리고 1979년 한국에 온

하버드대학교 Edward

W. Wagner박사1)가 소장했던 목판 한 질을 풍양조씨화수회에 기증하여 대종회가 보관하고 있다. 하버드대학에서 한국학을 전공한 와그너박사는 주요 연구성과를 집대성한 『조선왕조 사회의 성취와 귀속(Achievement and Ascription in Joseon Dynasty)』의 저자이기도 하다.

창간보인 신해보가 나오기까지는 많은 분이 온갖 힘과 정성을 쏟은 결실이지만 특히 이 일을 주도적으로 하신 분들은 취병공 형(翠屛公 珩)의 후손들이었다. 큰형님인 증이판공 민(贈吏判公 珉)이 무후无后로 취병공의 둘째 아들 진사공 상정(進士公 相鼎)이 계대繼代를 한다. 따라서 경명景命·문명文命·현명顯命·석명錫命 모두 취병공의 후손들이다. 이들의 당파는 대부분 소론계열로 영조조英祖朝 전반기의 완론緩論 세력을 중심으로 노소老少 탕평책을 적극적으로 구사하는 데 일익을 담당하였던 분들이다.

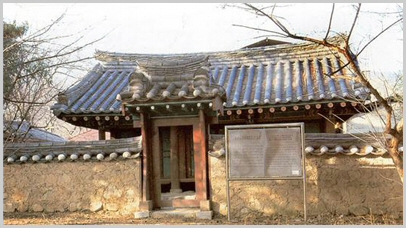

신해보를 비롯한 당시의 판목은 총 939매로 초간본 목판 1매枚, 중간본 목판 257매, 삼중간보 목판 681매가 남아 있는데 이중 깨지거나 훼손된 판목 260매를 제외한 679장을 경북 상주시 남장4길 25 보각에서 보관하고 있다. 신해보를 간행했던 판목은 원래 상주 청계사淸溪寺에서 소장하였는데 경진보 때에 남장사南長寺로 이관하였다. 그 후 갑자년(1924년)에 보각은 또 내서면 남장리(內西面 南長里)로 이건移建되어 현재에 이르렀다. 해당 지역은 호군공파護軍公派의 세거지로 창간보 이후부터 지금까지 이들 후손에 의해 수호되고 있다. 족보 판목 및 보각은 경상북도 문화재자료 제208호로 등록되어 있다. 지금까지 6차에 걸쳐 출판된 세보世譜의 특징을 살펴보면 다음과 같다.

|

풍양조씨의 창간보인 신해보(1731)는 실로 발의를 하고 16년 만에 우여곡절을 겪으며 간행이 되었다. 창간보가 나오기까지는 동강공 상우(東崗公 相愚)의 주창과 재경 삼파三派인 쌍동파雙洞派 상경尙絅, 청교파靑橋派 석명錫命, 포저파浦渚派 명정命禎이 함께 모여 시조묘 성묘 상례화와 족보간행을 위한 발의 모임이 효시였다. 귀록공歸鹿公 현명顯命은 창간 발문에서 우리 풍양조씨가 득성得姓을 한지도 8백년이 지났으며, 거벌巨閥의 반열에 올랐으면서도 아직도 보첩을 간행하지 못한 부끄러움을 기술하고 있다. 이 일이 완결되기까지는 귀락정공 경명(歸樂亭公 景命)의 주도적 역할과 판각을 진두지휘한 묵소공 석명(墨沼公 錫命)의 노력이 지대하였다. 그러나 국가의 반란으로 일이 중단되어 종결짓지 못한 것을 귀록공이 경상도 관찰사로 부임하며 완성을 한다. 이 창간보는 일찍이 창강공 속(滄江公 涑)께서 초본草本을 편찬하였고, 그 뒤에 우리 가문家門의 구본舊本과 일가 어른이신 취수정공 시정(醉水亭公 始鼎)의 초본에 명곡 최석정(明谷 崔錫鼎)이 서문을 써 완결된다. 역사적 기념물인 판각은 상주 청계사淸溪寺에 보관하며, 오늘날까지 전해지고 있다.

|

|

중간의 필요성은 신미년(영조 27년; 1751)에 영호공 엄(永湖公 曮)과 무주공 지명(茂朱公 祉命)이 세자익위사世子翊衛司의 시직侍直으로 당직을 하며 처음 논의가 있었다. 창간호를 다소 서두른 감도 있어 원거리의 종인들과 충분한 논의가 부족했고 소홀한 부분도 있어 오류가 있는 부분의 수정이 시급했다. 물론 인구도 급격한 팽창으로 생사生死, 혼가婚嫁, 과환科宦 등 인사人事의 변동사항도 많았다. 그러나 더 시급한 문제는 성씨의 연원淵源인 관향貫鄕의 정통성 확립이었다. 풍양조씨라는 참된 정체성과 자존감은 뿌리의 연원으로부터 시작된다. 중간보重刊譜의 시급한 과제는 씨족의 정통성을 바르게 세우는 일이었다. 우리 조문趙門은 시조 이하는 세계世系가 실전되어 대수를 알 수 없다는 아픔이 있다. 대수代數는 석간공 운흘(石磵公 云仡)의 묘지문墓誌文이 유일한 기록이다. 그 묘지문에“조운흘은 본래 풍양 사람이고 고려 태조의 신하였던 평장사 조맹趙孟의 30대손(三十代孫)이다.”라 되어있다. 그에 반해 안음공 종운(安陰公 從耘)은『씨족원류』에서 “평장사 시중공 조모의 13대손”이라고 기록하고 있다. 따라서 보소譜所는 고려사高麗史 등의 문헌에서 석간공 운흘(石磵公 云仡)은 삼십대손三十代孫이라는 기록은 십삼대十三代을 뒤집어쓴 오류라며, 『씨족원류氏族源流』에 근거한다면 전직공 지린(殿直公 之藺)은 시중공의 7대손이라고 수정을 한다. 더 자세한 내용은 중판 통문을 참조하기 바란다. 두 번째는 사옹원정공 개평(司饔院正公 開平)의 계자繼子에 관한 이론異論이다. 신해보에는 사옹원정공 성명 밑에 무후无后라 하였다. 이설의 근원은 주부공 익조(主簿公 益祚)의 묘문墓文에“양 할아버지 사옹원정공께서 매우 사랑해 주셨다(養祖 司饔正 趙某 奇愛之).”라는 것과 풍양군 세훈(豐壤君 世勛)의 묘지墓誌에“사옹원정공께서 후사가 없어 부附하여 후로 삼았다(司饔正 某 無嗣 附爲後).”라는 문구 때문이었다. 여기서 양자養字와 부자附字의 해석 문제로 의견이 갈렸다. 결론적으로 이문제는 종인 간에 갑론을박하다가 『씨족원류』에서 사옹원정공 개평(司饔院正公 開平)의 계자繼子라고 한 기록을 따르기로 한다. 세 번째는 신해보 때에 수단의 미완으로 참여하지 못한 평장사공파平章事公派의 참여로 대동 족보의 면모를 갖춘다. 그에 앞서 영호공 엄(永湖公 曮)과 무주공 지명(茂朱公 祉命)은 중간보 통문에서 “포저공파浦渚公派가 처음부터 참여하지 못한 것은 지극히 잘못된 일입니다. 신해보辛亥譜 때에는 비록 그 댁의 보단譜單이 이루어지지 못해서 함께 간행되지 못했으나, 요즘 소식을 들으니 「초본草本이 되어간다.」라고 합니다. 만일 개정판을 내기로 결정된다면 서울 종중宗中에서 연락하여 통합 족보를 함이 어떠한지요.”라고 기술하고 있다. 그 외에도 금주공파 임(錦州公派 袵)의 잘못된 대수를 바로잡았고, 신해보에서 남녀 구별 없이 연령순으로 기록된 것을 선남후녀先男後女로 수정하였고, 배위配位와 자질子姪이 뒤바뀐 것을 바르게 하는 등 여러 곳 수정을 하여 바로잡았다.

|

|

족보는 30년을 한 주기로 삼는 것이 불문률不文律이라 하지만 그것이 그리 쉬운 일은 아니다. 경진보(1760) 이후 60년이 넘어 병술보(1826) 간행 준비를 한다. 이는 막대한 재원이 필요로 했기 때문이다. 조문趙門에서 “족보간행을 위하여 경상감사로 나간다.”라는 말이 우스갯소리만은 아닐 것이다. 창간보 신해보(1731)는 감사로 나간 귀록공 현명(歸鹿公 顯命)이 대구 감영에서 간행하였고, 경진보(1760)는 역시 경상감사 영호공 엄(永湖公 曮)이 주도했다. 삼중간보는 순조 20년(1820) 간행 결정하고 사업 6년만에 영호공의 손자인 경상감사 운석공 인영(雲石公 寅永)이 감영에서 간행하였다. 조문의 족보는 3중간까지 모두 대구의 경상감영에서 목판으로 발간되었다. 당시에 판각된 보판譜板은 1,356판이었으며 본보本譜 15책에 부록 1책, 도합 16책 1질이 발간되었다. 그 원판原板은 모두 상주 남장사南長寺 경내 보각譜閣에 보관되어왔다. 그러나 보판譜板 제작을 위해서는 만만찮은 재원이 요구되므로 삼중간 통문은 수단收單에 필요한 재원을 아래의 범례에 근거하여 각출한다. 1. 보단譜單 범례는 이미 경진보庚辰譜 원본이 있으니 한결같이 이 규정에 따라 유사有司가 보청에 수납해야 한다. 2. 모든 종원 중에서 경진년 이후에 다른 곳으로 이주한 종원을 위해 각파 종중에 빠짐없이 알려 일파一派 일원一員도 누락이 되는 일이 없도록 한다. 3. 수단收單 개정을 위해서는 당연히 비용이 들어야 하므로 할 수 없이 종원 수만큼 최소로 받기로 하였으니 5전五錢 씩 거두어 보단譜單을 작성 발송할 때에 함께 보청에 수납한다. 4. 외임(外任; 지방직)에 계신 분들의 예목(禮木; 찬조금)은 받지 않을 수 없으므로 재임 중인 감사(監司; 관찰사) 나 수령守令들로부터 현재 후원을 받는 중이다. 이에 지금부터 세보世譜가 완성되기 전까지는 예목전禮木錢을 분등分等하여 징수한다. 5. 예전 분등표

당시 각출한 예전禮錢은 연안부사延安府使 운로雲路 외에 17명이 찬조한 예목전禮木錢으로 1,360량이며, 이미 각파의 명하전名下錢 1,013량 7전을 합치면 2,373량 7전이 된다. 그러고도 총괄책임자인 운석공雲石公이 재정을 약간 보충하였다는 통문 기록으로 보아 상당한 기부금을 추가로 희사했을 것으로 예상을 해본다. 두 번의 선행 사업 경험을 기반으로 병술보丙戌譜는 더욱 완벽한 족보로 탄생한다. 우리 세보는 세상 사람들로부터 제가지최諸家之最라고 칭찬을 받았다고 하니 범례의 완벽으로 편집체계의 원숙함 보여준 결과물일 것이다. 그 외에도 고증을 기반으로 한 기록의 엄격한 통제 및 신뢰성 확보, 인쇄와 제본의 품질 관리 등이다.

|

|

병술보丙戌譜(1826)를 간행하고 75년이 지나서이다. 고종高宗이 국호를 대한제국大韓帝國이라 선포하고 연호를 광무光武라 정한지 4년이 되는 1900년도에 사중간보 경자보庚子譜를 간행한다. 그에 앞서 광무2년(1898) 간산공 병필(幹山公 秉弼, 靑橋派), 우당공 동면(藕堂公 東冕, 韓平君派), 화농공 희일(華農公 熙一, 浦渚派) 세분이 모여 신간 세보 발행을 위해 발기發起를 한다. 그리고 보소譜所는 교동 보국댁(輔國宅 이조판서 敬夏)에 설치한다. 경자보庚子譜의 특징을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 3중간보까지 대구의 경상감영에서 간행했는데 이번에는 서울에서 간행되었다는 점이다. 둘째, 종전 판각板刻으로 하였던 인쇄를 활판活版으로 교체하였다. 그 이유는 급격하게 씨족氏族의 인구가 증가하였기 때문이기도 하다. 신해보 3책, 경진보 10책, 병술보 16책인데 비하면 경자보는 부록포함 29책 1질이니 늘어난 분량이 엄청나게 방대한 규모이다. 판각으론 감당할 수 없는 분량이다. 대구가 아닌 인쇄술이 발달한 서울에서 인쇄한 것도 이점 때문일 것이다. 셋째, 이는 전직공파殿直公派에 해당하는 일이지만 경자보를 기점으로 대동항렬을 쓰기 시작했다는 점이다. 평장사공파平章事公派는 신해보(1731) 전후하여 대동항렬이 포저파浦渚派 돌림자로 수렴화되었다. 그렇지만 호군공파護軍公派, 한평군파漢平君派 및 청교파靑橋派 등은 각기 소종小宗의 돌림자를 이미 사용하고 있었다. 이때 대동항렬을 서두르게 된 이면에는 1865년(고종원년, 신정왕후 수렴청정 시기) 왕명으로 시행 명령이 있었기 때문이다. 흩어진 민심을 씨족사회부터 하나로 모으려는 흥선대원군의 계책인 듯하다. 신정왕후의 수렴청정 시기이기도 하니 조문趙門이 선도적으로 참여하지 않을 수 없었다. 경진보 범례 1조에 각파의 항렬行列은 “금상 무진년(고종 5년, 1868)의 조정 명령朝令에 따라 모두 쌍동파雙洞派에 따르기로 하였는데 이제 출생하는 사람의 항렬을 동자東字부터 규자揆字까지 10세十世를 특별히 새로이 정한다.”라고 대동항렬을 내규로 정하며, 항렬은 가파르게 대동화 된다. 평장사공파는 이미 廷○→○存→萬○→○年→熙○→○載로 이어지는 돌림자를 쓰고 있었으며, 경자년에 돈자敦字로부터 동자東字까지 10세의 대동항렬을 추가로 정한다. 자세한 사항은 “항렬이란?” 글을 참조하기 바란다. 국운이 기울어가는 시기에 청도군수淸道郡守 병길秉吉을 비롯한 5인의 예목전(禮木錢; 찬조금) 200량, 각파에서 각출한 명하전名下錢 7,155량으로 간행비용을 충당한다. 풍선군豐善君 동만東萬은 발문에서 세대가 점점 내려가 문헌이 없어 증거를 대지 못한다면 단절될지 모르는 두려움을 걱정한다며, 덕박자유비德薄者流卑가 아닌 덕후자유광德厚者流光의 처신을 강조하고 있다. 덕이 두터워야 자손이 번성한다는 이 경구驚句는 씨족사회가 매몰되고 있는 인구절벽 시대에 우리가 본보기로 삼아야 할 문구이다.

|

|

오중간보인 무오보戊午譜(1978)는 화수회花樹會가 중심이 되어 1974~1975년 사이에 종친 간에 대동보 간행을 위한 중의를 모았다. 그리고 2년 후인 1977년 1월에 서울 중림동 화수회 내에 보소譜所를 설치한다. 이 일은 당시 화수회 회장인 삼부토건(주) 회장 정구鼎九씨를 비롯한 부유사인 동진東振씨 그리고 일평 남권南權씨가 주도적으로 참여하여 결실을 이루었다. 편집상의 특징으로 출생연도 및 생년월일을 음양력陰陽曆으로 구분하고 연대는 서기西紀를 병용하였다. 이력란은 관직에 국한하지 않고 다양한 직업을 모두 기재토록 하였다. 여자의 성명 역시 남녀평등시대에 걸맞게 남자와 여자 모두 같이 기재하였으며, 생년월일 및 학력 등도 차별 없이 기록하였다. 시대의 변화상을 반영한 세심한 편집 기준이다. 인쇄방식 역시 급격한 발전으로 방대한 분량의 인구증가분이 모두 흡수반영이 가능토록 편집의 혁신을 기했다. 성명은 4호, 방주는 6호, 활자는 축소시켜 4×6 배판으로 조판하였다. 총 6,066페이지 달하는 방대한 분량이지만 7권으로 분권을 하여 인쇄한다. 당시 역대 조상의 행장行狀, 비문碑文 및 사록史錄 등은 매우 방대한 분량이어서 족보와 별도로 편찬하여『풍양조씨세록豐壤趙氏世錄』이라 명하여 출판한다. 이 세록은 족보보다 3년 더딘 1981년 5월에 간행한 전 3권으로 2,444페이지로 되어있는 매우 방대한 원문 및 번역자료를 병행 수록하고 있다. 세록世錄의 내용은 각파의 묘도문[신도비명神道碑銘·묘갈명墓碣銘·묘지명墓誌銘·묘표墓表], 행장[가장家狀·시장諡狀]이 주류를 차지하며, 주소奏疏·시詩·서書·서序·기記·명銘·애사哀辭·제문祭文·정려旌閭 등의 자료를 포함하고 있다. 이 자료는 규장각이 보관하고 있는 『한국문집총간』을 기반으로 하여, 각 집안에서 소장한 필사본과 비문碑文 탁본을 수집 집대성한 전서全書이다. 선인先人들의 씨족을 사랑하는 마음, 우리의 문화와 전통을 단절됨이 없이 후손들에게 잇겠다는 의지, 빛나는 조상의 행적行蹟 등이 이 책 속에 듬뿍 담겨 있다. 이 세록世錄이야말로 우리 후손들에게 풍양조문豐壤趙門의 자긍심을 일깨워주는 보고寶庫이자 자존自尊인 것이다.

|

|

병술보丙戌譜(2006)는 1998년 2월에는 풍양조씨豐壤趙氏 육중간보六重刊譜 간행규정을 제정하고, 2000년 6월에 포이동 대종회관에 보소譜所를 설치한다. 그러나 각 종파 및 종인 간에 의견의 상충相衝으로 갈등이 심했던 시기였던 것 같다. 신간 족보의 발행은 무오보戊午譜가 나온 지 15년만인 1993년 10월에 제39회 정기총회에서 발의한다. 시급한 발의의 변辯은 우리 사회가 공업화 진흥정책으로 농경사회에서 산업사회로 급격하게 탈바꿈하며, 집성촌을 떠나 도시로 씨족의 대이동, 사회환경 급변으로 씨족 의식의 변화, 한글화 정책 강화로 한학 및 보학譜學 등 성리학적 윤리의식 퇴화 등을 들고 있다. 또한, 보학에 능한 무오보戊午譜 세대가 세상을 뜨기 전 그분들의 지혜와 경험을 물려받기 위해서라고 했다. 그러나 종인들의 거주지 파악부터 난관에 부딪힌다. 7년 동안 총 7,700세대분을 받는 데 그친다. 2001년 제46회 정기총회에서 임원진이 개선되고, 그다음 해 4월 말에야 수단收單이 마감된다. 그러나 아직도 등록의 미진한 사항이었다. 2004년 제49회 정기총회에서 회장단이 교체되고, 2006년 세보소 관계자도 교체되며, 2006년 2월 겨우 가본假本이 완성된다. 총 10,200면 8책 1질로 인조돈피人 豚皮 표지로 된 양장 46배판 육중간세보六重刊世譜가 발행된다. 만시지탄晩時之歎을 금할 길 없는 역사役事였다. 서문는 회장 숙연璹衍씨 그리고 발문은 상임부유사 돈섭敦燮씨가 찬撰하였으며, 표지제자表紙題字는 서예가 국당菊堂 성주盛周 종인이 썼다.

|

|

<註> |

1) 1941년 하버드대학에 입학, 1946년부터 2년간 한국에서 미군정 문관으로 외교업무를 담당했으며, 하버드대학으로 돌아와 1949년에 졸업하고 1951년에 동아시아 지역학으로 석사학위를 받았다. 곧 박사과정에 입학해 1953년에서 1955년까지 일본 天理대학에서 다카하시 도루교수에게 한국사를 지도받았고, 1959년에 박사학위를 받고 하버드대학에서 한국어 강좌를 담당했다. 와그너는 35년 넘게 하버드대학에서 한국학의 개척과 발전을 위해 헌신했다. 또한, 하와이대학의 에드워드 슐츠와 함께 영어로 번역한 이기백 선생의『한국사신론』은 한국학에서 일종의 지표 역할도 겸하고 있을 만큼 중요하다. 정년 이후에도 송준호와 평생에 걸쳐 공동으로 추진해온 '와그너-송 문과방목 프로젝트'의 완성을 위해 애썼으나 완성되는 것을 보지 못하고 2001년 11월 7일에 작고했다.